あのRainy75超え!?『WOBKEY Crash80 Reboot Pro』レビュー

ついにCrash80が届きました!

2025/1/24からMakuakeにてプロジェクトが開始されていたWOBKEY Crash80。

ハイエンドな性能と、カラバリ、高いカスタマイズ性を持ったこちらの製品が手に入りましたので、隅から隅までレビューしていきたいと思います!

Crash80 Reboot Proのメリット/デメリット

外観デザイン

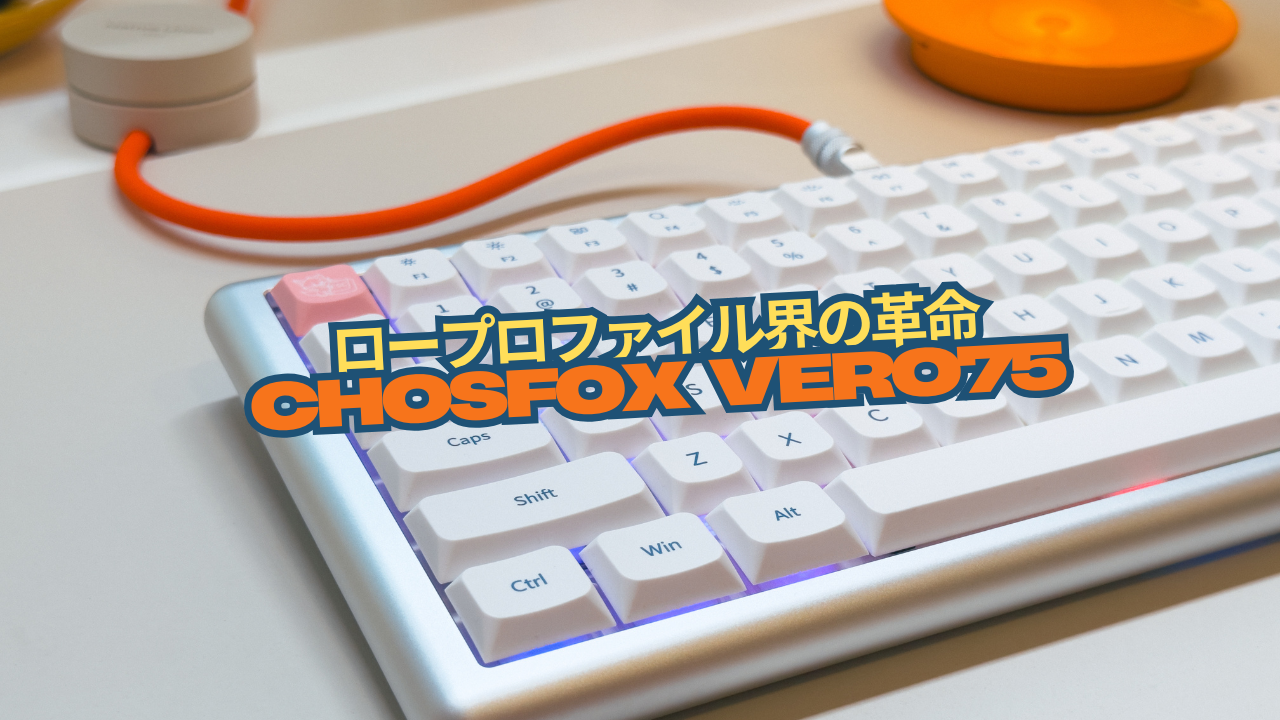

Lite系2色、Pro系10色展開でどれも可愛らしいカラーリングなので、お気に召す方は多いんじゃないかなと思います。アルミ、キーキャップの質感、ライティング含めすごく見映えが良いです。

私はPro系のウォームシルバーを選択しました。デスク的にはイエローかなと思ったのですが、Rainy75に無いカラーで少し惹かれたためです。とてもマットな温かみのあるシルバーでオレンジデスクにも映えています!

どこかレトロで、差し色のピンクも可愛くていいですよね!

ケース

CNC精密加工による6063フルアルミニウムケースを採用しており、非常に高級感のある見た目と手触りをしています。

また、陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)の特殊な着色工法を採用しているため、色がより鮮やかで耐久性に優れているそうです。確かに現物を見た時にすごく発色がきめ細かくて綺麗だと感じました。

ライティング

Crash80は1600万色の豊富なライティングカラーを備えており、Rainy75との変更点はキーボードの左右側に新たにライトバーが追加されていることです。これにより雰囲気のあるライティングが楽しめるようになっていました。(Lite系はRGB非対応)

キーボードの構造について

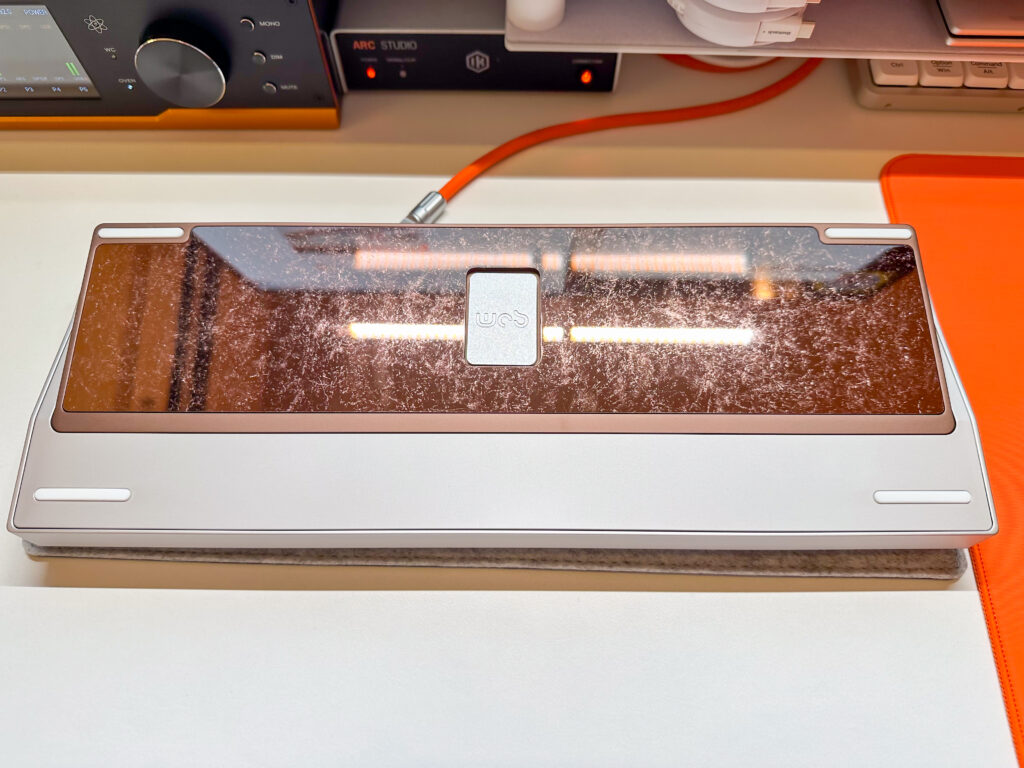

ボールキャッチ式クイックリリース

個人的にはCrash80の目玉、スクリューレスでのキーボード分解ができる機構です。

以下の解体動画を御覧ください!

Crush80のケースはボールキャッチ式クイックリリースを採用していて、ドライバー無しで簡単に分解してカスタムする事ができる構造となっています!静音フォームの調整やスタビライザーの調整などが容易にできるのが非常に高ポイントです。いちいちネジを外して調整するのは結構面倒ですからね…非常に良いと思います。

思ったより硬いので少し力は必要…

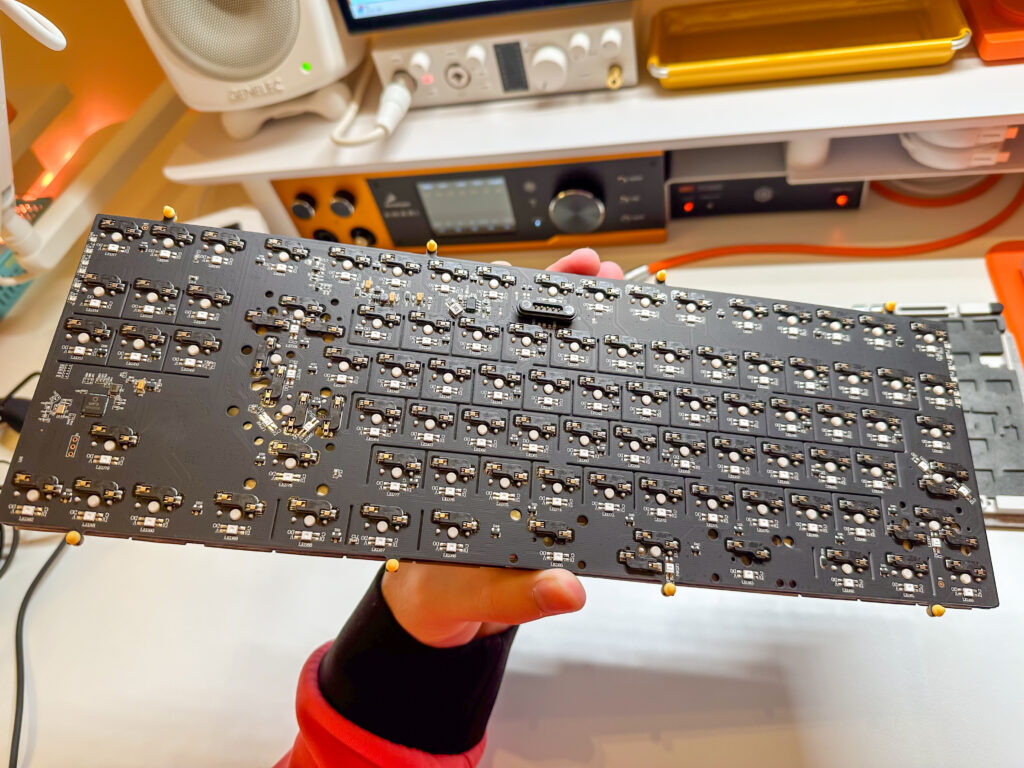

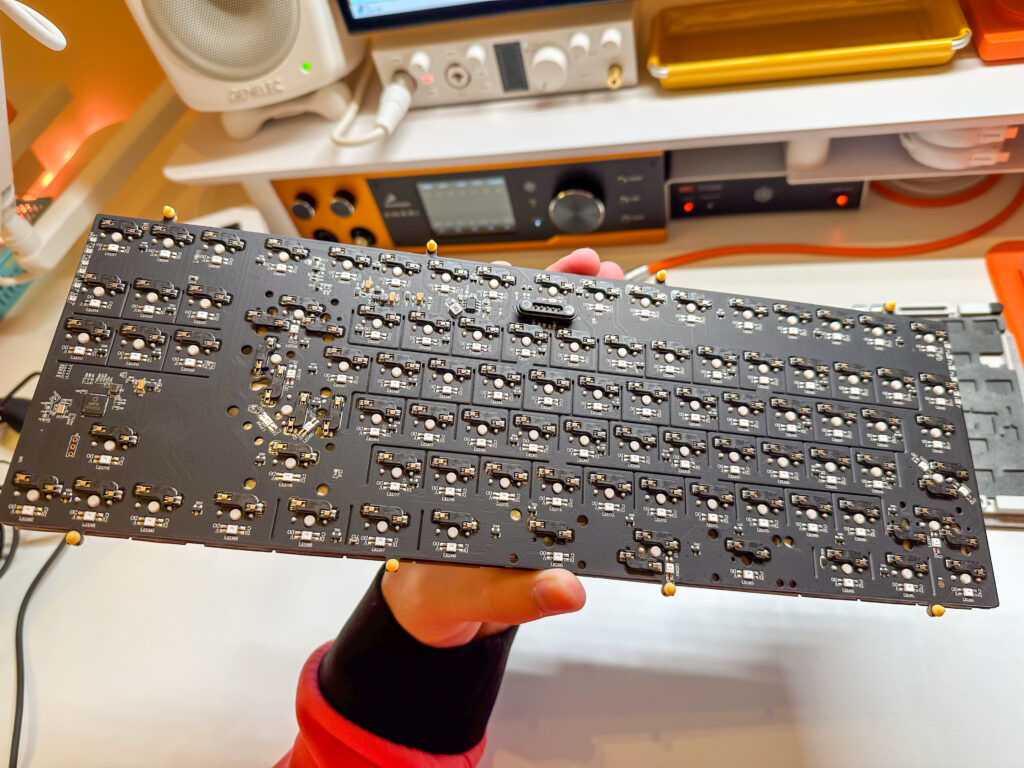

ガスケット

写真の黄色の部分8箇所が所謂ガスケットになります。Rainy75と同じく円筒ガスケットを採用しており、PCB側にガスケットが取り付けられる形となっております。

PCBもプレートもしっかりフレックスカットを採用しているためにできる構造で、打鍵音の調整といった意味もありつつ、プレートにガスケットがついていないのでスイッチプレートの交換がしやすいですね!

打鍵感と打鍵音の追求がしやすいような設計にされていて好印象!!!

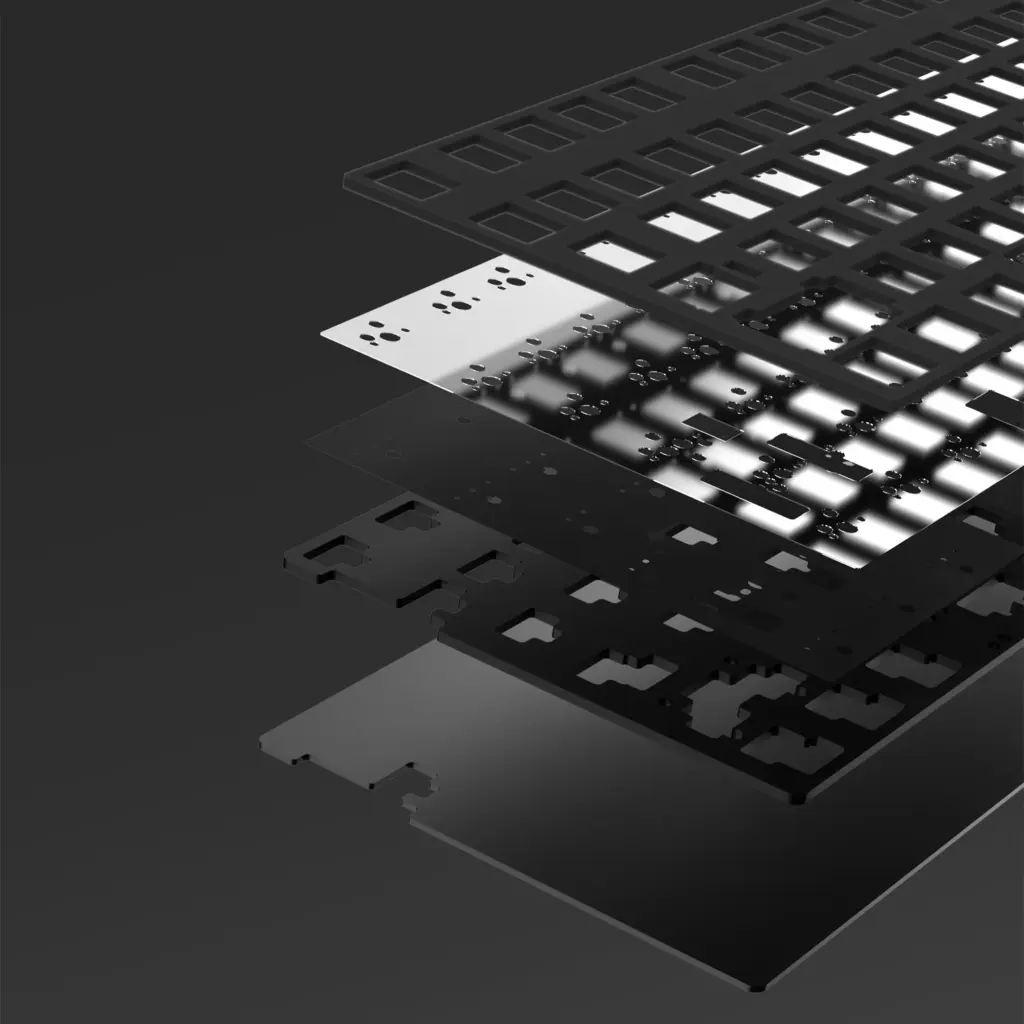

静音フォーム

PCBとプレートの間にフィルムが1層、フォームが2層、底面にフォームが1層、フィルムが1層の合計5層構造となっております。

またスペースバーやエンターの下には更に追加でPETフィルムが貼られています。

アクセサリーとして、PET製底部スポンジシートが入っておりこれを追加すると6層の吸音フォームで調音が可能です。あえて抜くことで音を調整することもできるので、非常にカスタマイズ性も高いです。

マグネットポゴピン

ドーターボード、バッテリーとの接続は通常ケーブルでの接続が一般的ですが、Crash80はマグネット式を採用しておりmagsafeみたいな感じの磁力でひっつきます。なので取り外しもしやすくメンテナンス性が高いです。

ただ外したあとケース側のポゴピンが浮いてしまうので再装着の際接触が悪いことがあります。

そのへんに注意しながら装着することをおすすめします。

スタビライザー

プレートマウントのスタビライザーを採用。

しっかりルブされていて、精度も問題なく、嫌な金属音がすることもありません。

キースイッチ

Lite系はHMX Frosted Jade、Pro系はKailh Cocoaです。

Pro系はRainy75の新採用スイッチがそのまま採用されていますね。

45gFのリニアスイッチでハウジングはPOM、PA66でステムはPOMになります。

重すぎもせず軽すぎもしない、一般的なリニアスイッチの重量感で前作採用のJWKなどと比べると軸ブレやグラつき、擦過音なども抑えられていて、ノイズもなく高品質で安定したタイピングをもたらしてくれるスイッチです。

HMXほどではないですが、かなりタイトな部類ですよね!

Cocoaスイッチは打鍵音も打鍵感も良好だなと感じました。

下項の打鍵音比較をぜひお聞きくださいね!

キーキャップ

Rainy75と同じくCherryプロファイルのPBTダブルショットキーキャップが採用されています。しっかりと厚みもあり、長時間使用してもベタつかない素材感で高品質で良好です。

打鍵音/打鍵感

デフォルトからカスタムまでの打鍵感をまとめています!

Cocoaスイッチ(底面フィルム無し)

Cocoaスイッチ(底面フィルムあり)

HMX Serene Green(底面フィルムあり)

12種類のスイッチ比較(底面フィルムあり)

Kailh Cocoa -> Kailh Clione Limacina -> HMX Sunset Gleam -> HMX Serene Green -> KEYGEEK X MZ Y3 -> BSUN DUSTY ROSE -> HMX Lotus -> DUROCK Full POK Mocha Chocolate -> HMX Canglan v2 -> HMX EMO -> HMX BLUE TOPAZ の12種類となります。

いかがでしたでしょうか?

Cocoaスイッチのフィルムありと無しでは、高音域の変化がありましたね。底打ちのときのパチッ感が減り少し大人しく、フォームがより詰まっている音がするようになりました。

また今回カスタムとして採用したHMX Serene Greenの打鍵音はいかがでしょうか?

こちらの方が音量が下がり、音も少し落ち着きながらもコトコト感がある音がしているのがわかりますでしょうか?

Cocoaスイッチも高品質なのでノイズなどはありませんが、音量が意外と大きめで中高音が結構出るので、コトコト感がほしいならSereneのほうが良いのかなと思いました。逆にパチパチ感がほしいならCocoaのほうが良いかもしれません。

またおまけとして12種類のスイッチ比較を収録してみました!

スイッチ選びの参考になれば幸いです。

ただかなりスイッチがはめづらい箇所があります。フレックスカットの影響ですが、ここはかなり気をつけないとダメです…

キーリマップ

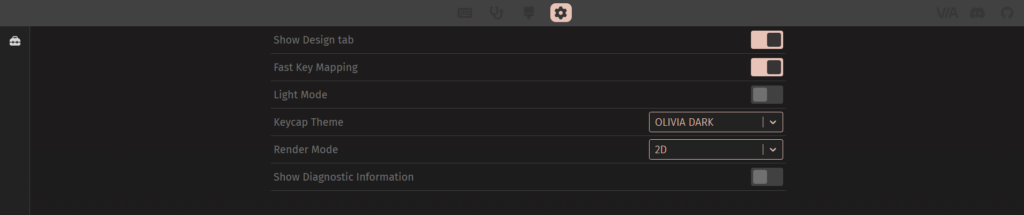

QMK/VIAをサポートしているので、VIAのWEBドライバーにて配列の変更が可能です。またライティング、メディアキー、マクロなどの設定も行えます。

こちらからjsonファイルをダウンロードして、VIAの初回設定をしましょう。

歯車マークからShow Design Tabを有効にします。

デザインタブからLoadでJSONを読み込ませましょう!

キーボードタブを押して好みに合わせて調整していきましょう。

まとめ

Crash80 reboot いかがでしたでしょうか?

非常に完成度の高い1台となっています。デザイン、性能、打鍵音、打鍵感、カスタマイズ性、価格全てにおいて優秀です。既製品で3万程度のレンジでこれほど完成されたキーボードはなかなかありません。

Makuakeでのプロジェクトは終わっていますが、

一般販売があるはずですので、その際には是非お手にとってみて欲しい1台です!

Makuake:https://www.makuake.com/project/crush80