Wooting80HE徹底レビュー!今Wootingを選ぶべき理由、Wootingが選ばれる続ける理由とは?

はじめに

こんにちは、c1trusです!

今回はWootingの大人気キーボード、Wooting80HEをレビューしていきます。

昨今のスペック面をみると、

より低価格でWooting60HE,80HEを超える製品が

多数リリースされています。

しかしそんな中、プロシーンでスポンサー等は関係なく、

Wootingの使用率は非常に高いです。

筆者としても、

「Wootingほど完成されたゲーミングキーボードはない」

と考えています。

今でもWootingが選ばれ続ける意味を考えながら、

徹底的にWooting80HEのレビューをしてきます。

組み立て・解体/ハードウェア面について

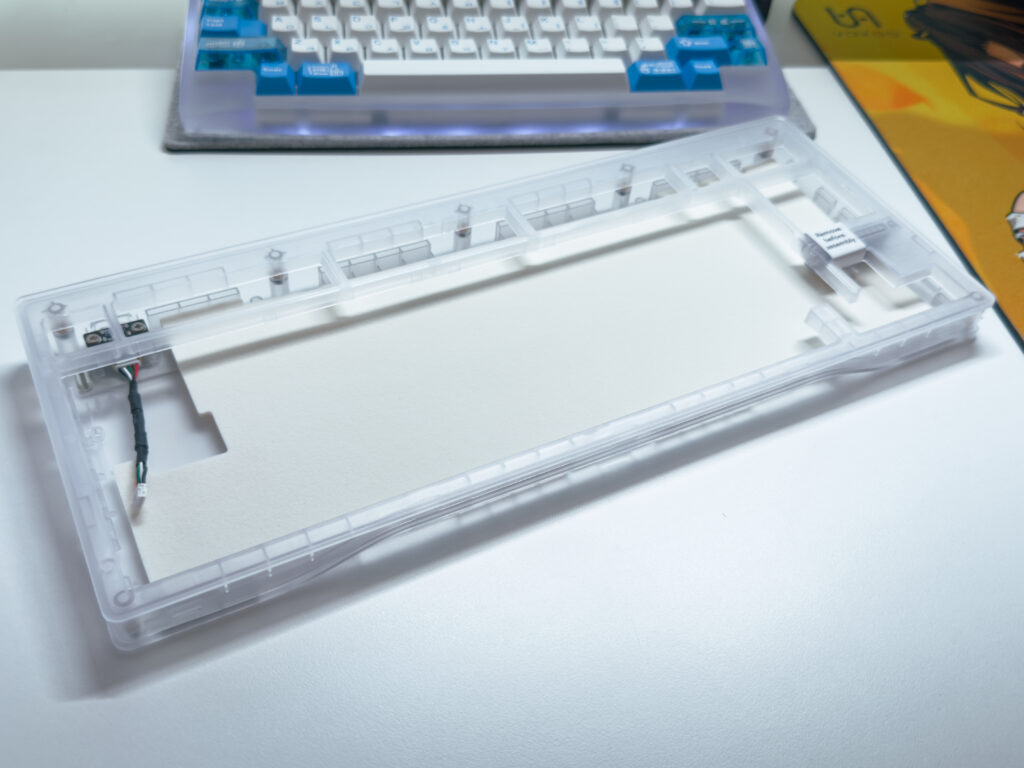

Wooting 80HE Module Kitを購入の場合は、

PCB/Plate/Foam一体型のkitとケースが届きます。

別途キーキャップとスイッチが必要です!

Module Kitを購入する際にWootingで販売してるものは同時に頼む事ができますし、自身で所持・購入したものでも構いません。

PCB Kit

PCB/PC Plate/Sandwitch Plate/tape mod/Stabilizer が全て組み立て済みです。

部品が組み立て済みなので初心者にも優しい!

スタビライザーのルブはしてあるのですが…

ちょっとルブが雑なのと精度が微妙なので、慣れてる人は別のものに変更推奨です。

背面も調音のためのModがしっかりしてあります。

プレート交換やスタビライザー交換の際もネジは干渉しないようになっているので剥がす必要はないです。

調音・吸音のためのサンドイッチフォームはシリコン製で、ガスケットも一体化され、

プレートフォームガスケットマウントになっています。

O-ringぽい感触が少しあるのはこれのせいだと思う🤔

この構造のお陰でケースの共鳴がほぼ無く、

ミュートされた音がするようになっています。

変に高音や低音が増幅されるようなこともなく、

不快な音がしないよう上手く制御されていると感じます。

ミュートされた音が必ずしもいい音ではなく、裏を返せば詰まった感じのする音の場合もあります。

スイッチやプレートとの相性で大きく音は変わってきますし、好みの問題も大きいですが、Wooting 80HEは不快な音が出にくいようにうまく調整されていますし、打鍵感もGoodです!

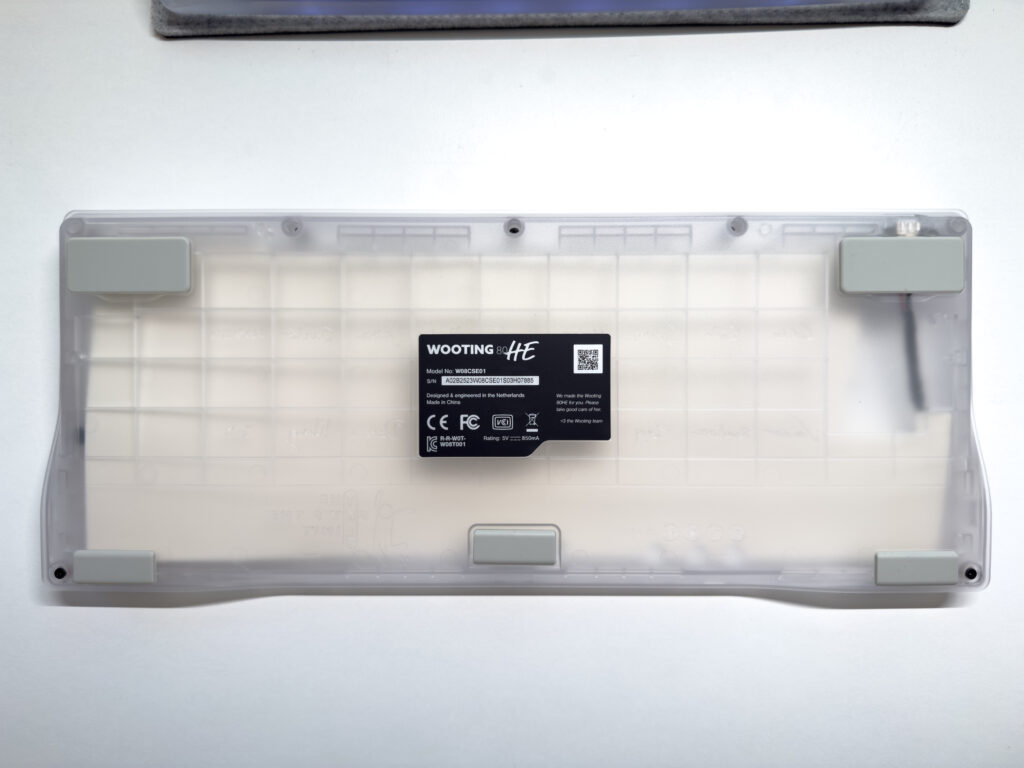

ケース

今回はABS製のフロストを選択しましたが、

Zync Alloyを選択しても工程や構造は同じです。

後ほどGT-80というカスタマイズケースに変更しますが、

こちらも工程や構造に大きな差はありません。

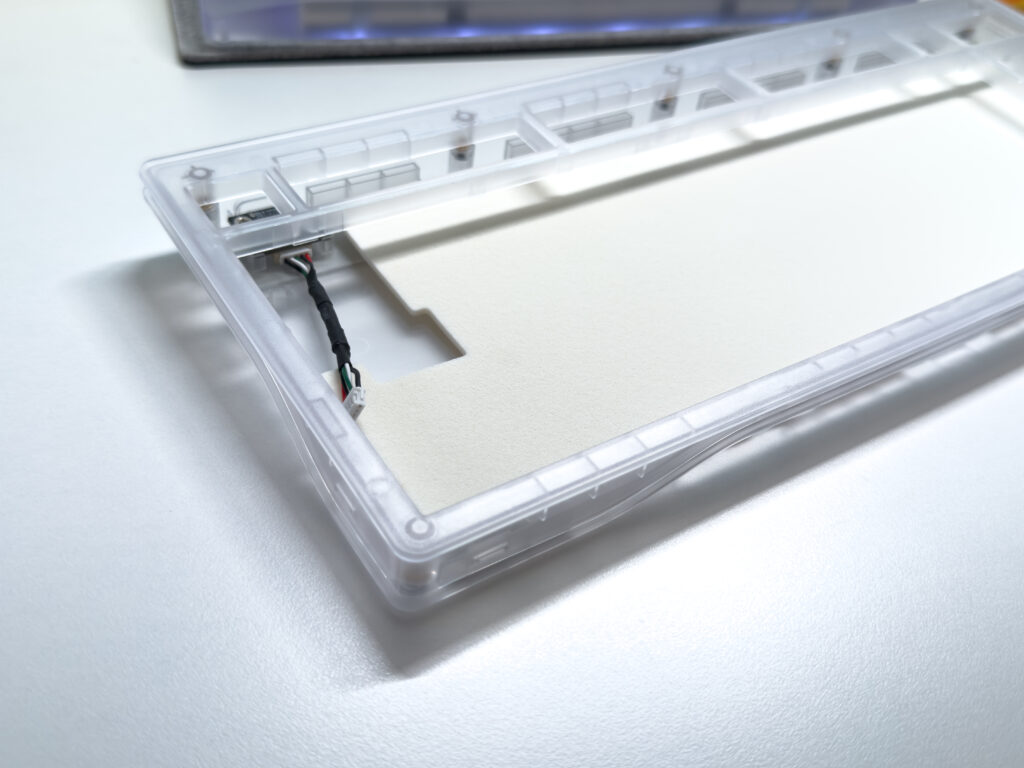

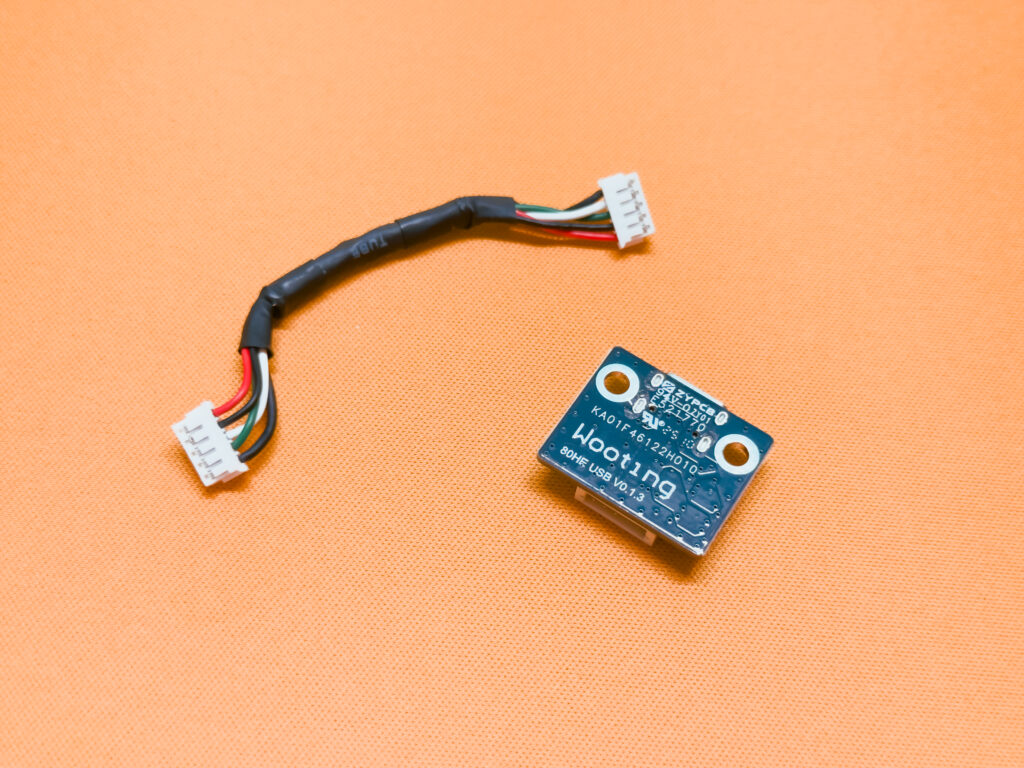

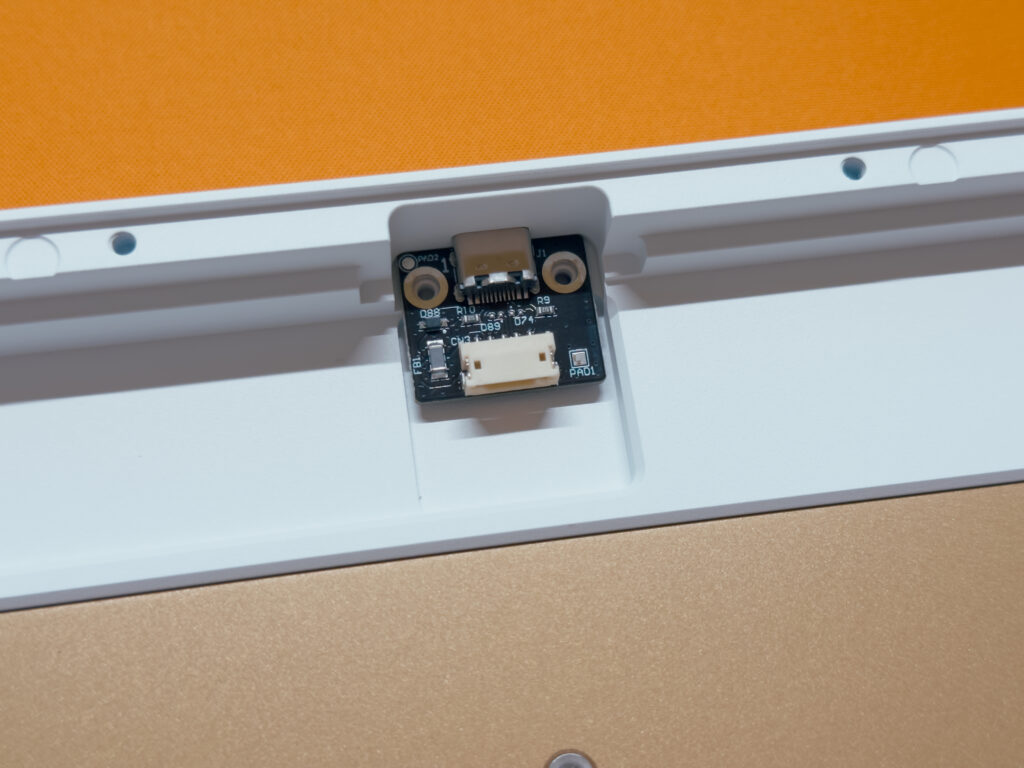

ケースにあらかじめボトムフォームとドーターボードが接続されているので、

こちらも何か追加で部品などは必要ありません。

こちらのプラケースはデザインもよく価格も安めですが、

ちょっとミシミシいったり剛性感はあまりないです。

できればPC製があればよかった…!

アルミケースは剛性も高級感もしっかりあると思うので、ぜひ検討してみてくださいね!

底面にある7個のネジを外すと、トップケースとボトムケースに分解できます。

ツメがしっかりハマっていて結構硬いので注意!

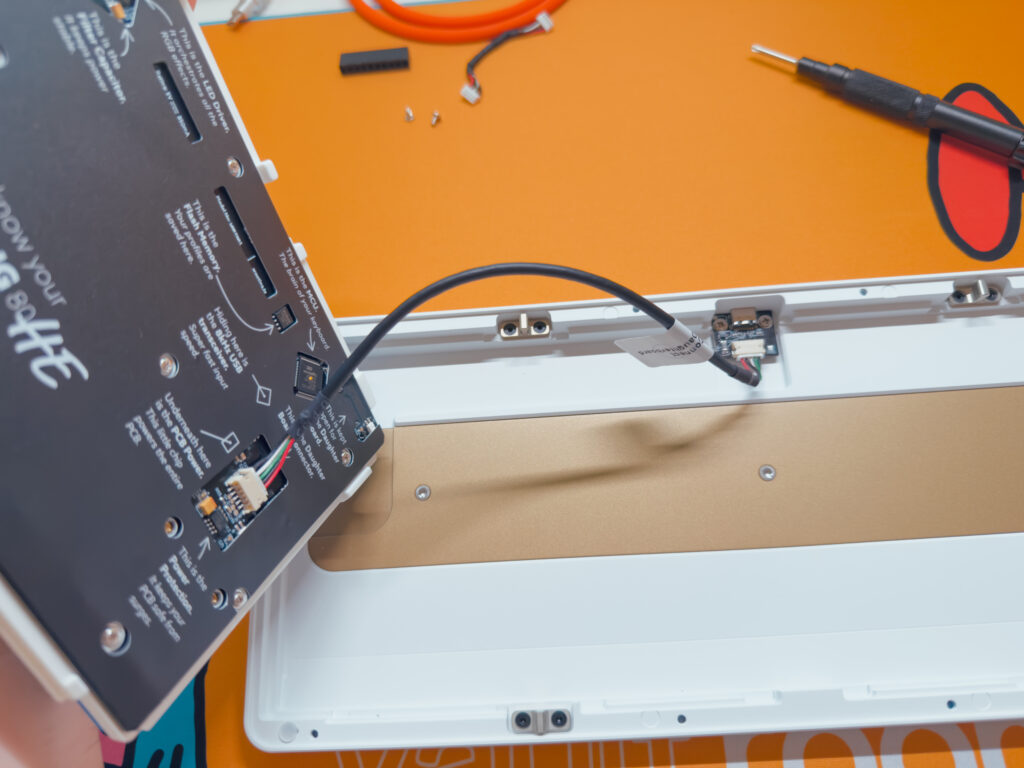

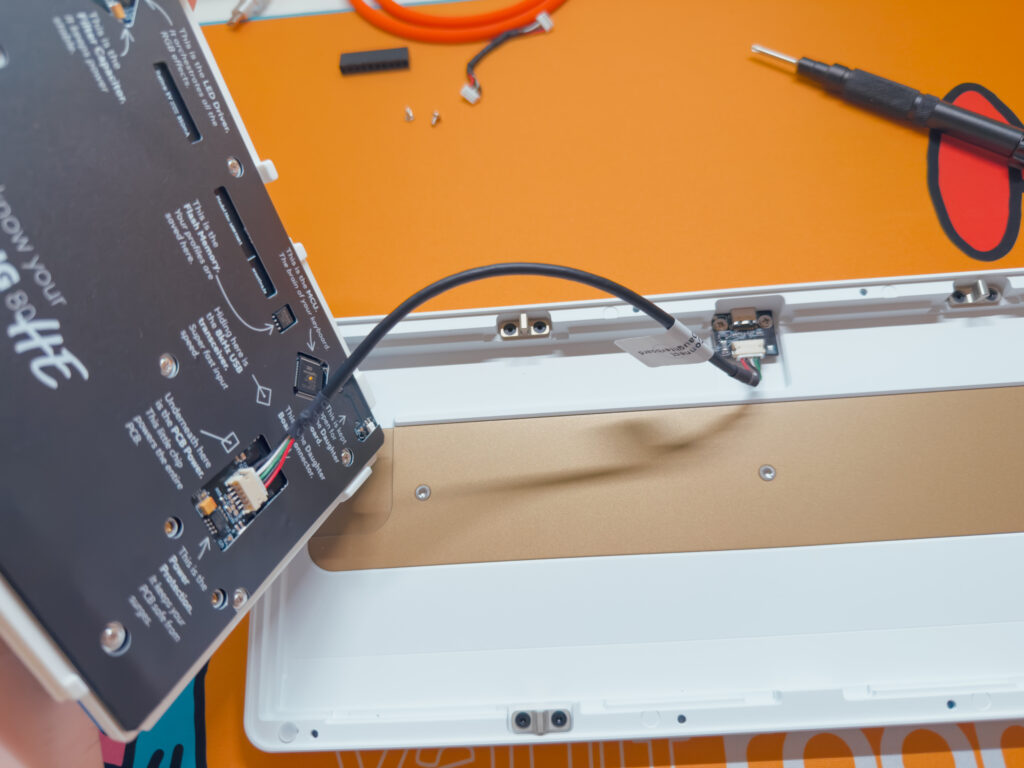

分解したらケースについてるコネクタを基板の裏に接続します。

接続できたらボトムケースにしっかりハマるように、基盤を上から載せていきます。

載せてトップケースを締めるとこんな感じ。

ここからスイッチを載せるとこんな感じ。

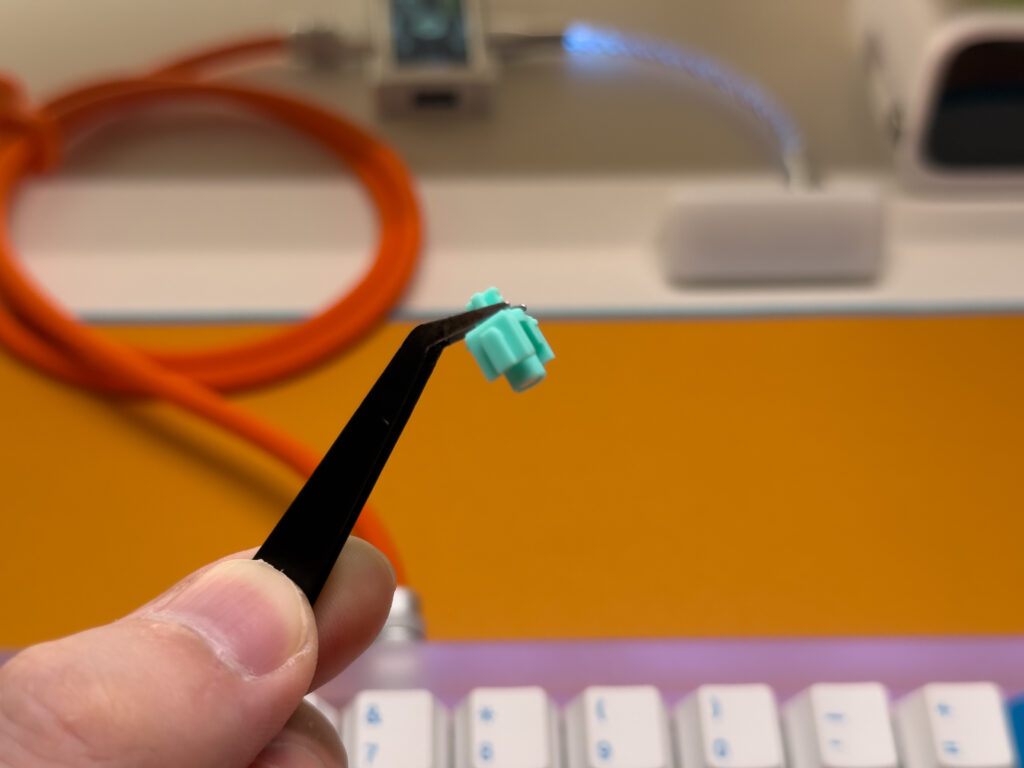

ポチポチ挿入していくだけですが、LEDの方向にだけ注意です。

キーキャップを搭載するとこんな感じ!

これで完成になります!

ケースカスタマイズで後ほど解体しますが、逆の手順を辿るだけです。

接続したケーブルを無理やり引っこ抜いたり引っ掛けたりしないようにだけ注意!

チルトはケースの足を取り替えて変更するので、

好みの角度のものに変更して使用しましょう。

ソフトウェア面について

WootingはWebドライバーの使いやすさがダントツNo.1です!

以下では流れに沿って効率的にすべて設定できるように解説していますので、順番に進めていくことをオススメします!

最低限の設定を行ったプロファイル3種の配布も行っていますので、是非ご活用ください!

はじめに

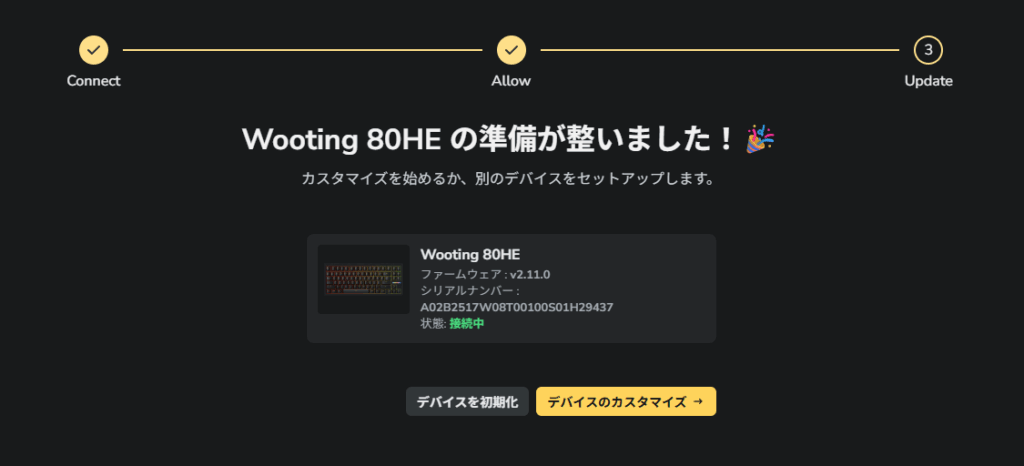

まずはWebドライバ(Wotility)にアクセスしましょう。

アクセスして接続を許可すると以下のような画面が出てくるので、

カスマイズ画面に入りましょう。

左のランチャーから設定を選択し、アップデートに移動しましょう。

Wootilityと自身のデバイスが最新であるかを確認し、

必ずアップデートを行っておきましょう。

Wootingは長期間、定期的に重要なアップデートを行ってくれます。

ユーザーの声を反映したアップデートも行ってくれるので、こまめにチェックしてアップデートしておきましょう!

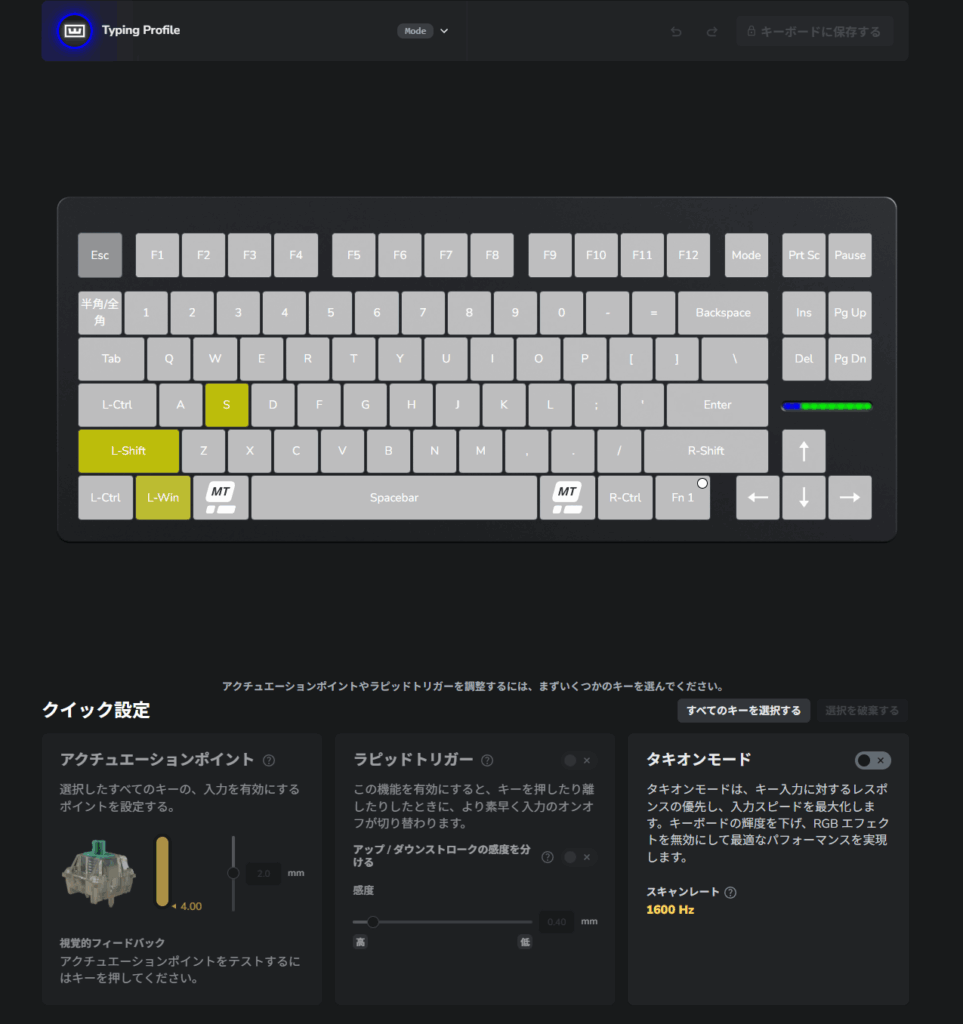

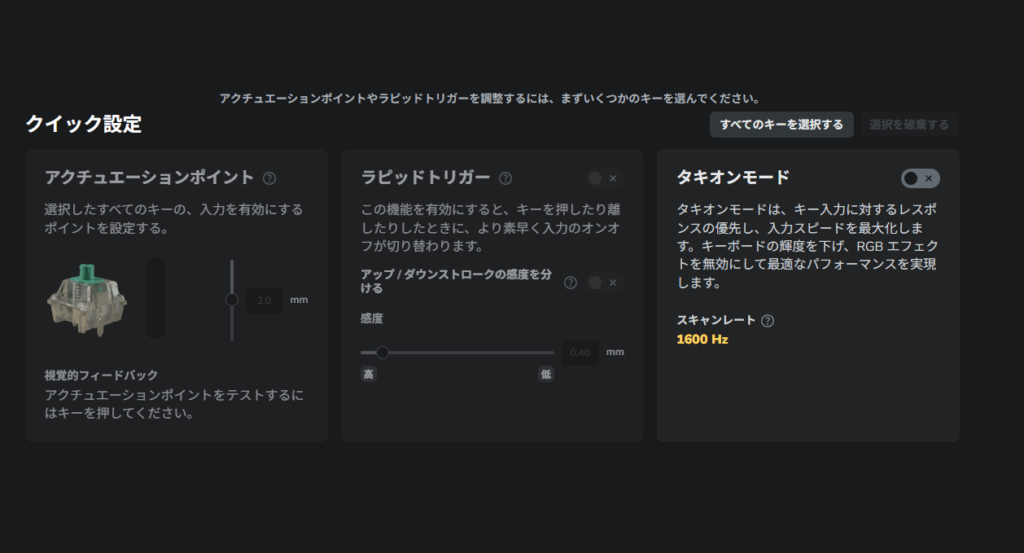

クイック設定

ここからプロファイルごとに、AP(アクチュエーションポイント)、RT(ラピッドトリガー)、タキオンモードなどを、各キーごとに簡単に設定可能ですが・・・

ここは2回目以降設定を調整する際に使用しましょう!

初回は各項目のタブでしっかり全設定を行うことを強くオススメします。

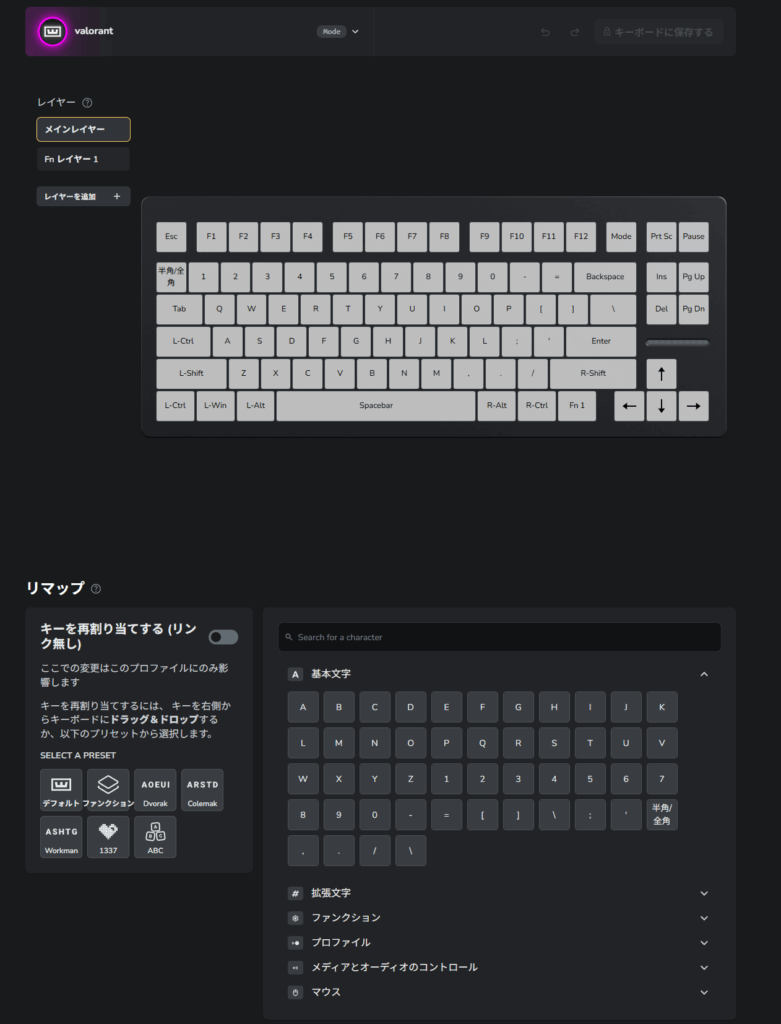

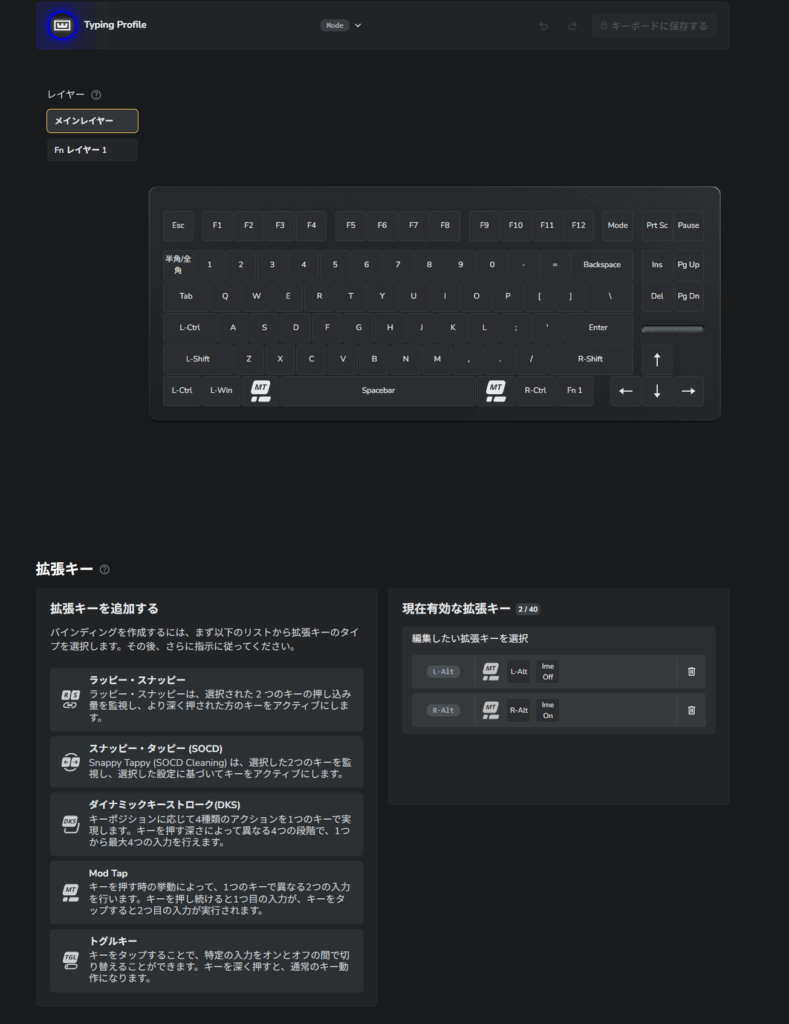

リマップ

はじめにタイピング専用のプロファイルを作成し、ゲーム用プロファイルはリマップ内にある「キーを再割当てする」を利用すると設定が1回で済みます。(デフォルトでオンのはず)

ソフト上の変更したいキーを選択した後、

- 下のリマップ表から選択する

- 割り当てたいキーを物理的に押す

以上2パターンでキーリマップが可能です。

システムキーなどで変更できないところはなく全てのキーが変更可能です!神すぎる…

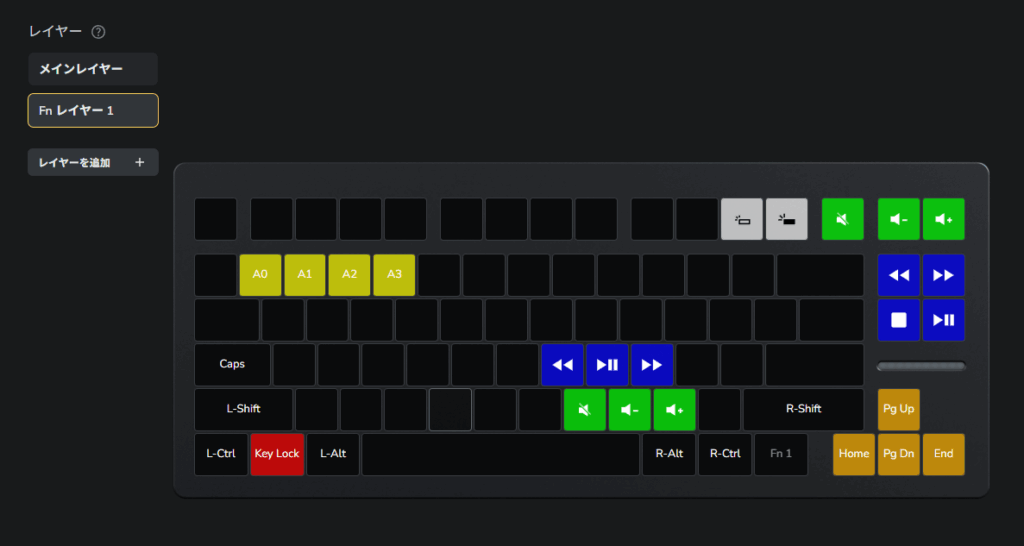

Fnレイヤーも初めは1つですが、「レイヤーを追加」から追加が可能。

また、以下の初期設定のようにキーごとにライティングを分けることで、Fnレイヤーに割り当てているキーを視覚的にも判断可能です。

視覚的なアシストがあるのは思った以上に利便性が高いです!

キーリマップに割り当てられるものも数が多く、「IME ON/OFF」、「マルチメディアキー」、「プロファイル切り替え」の他、コンビネーションキーなども設定可能です。

ほとんどVIA感覚で使用できる磁気キーボードのドライバーです。

磁気キーボード最高峰の操作性ですね!

IME ON/OFFについて

英字キーボードを日本で使用するにあたって結構重要なのですが、

アンケートしてみると把握されていない方が多かったので少し解説しておきます。

何かといいますと…

Wootingの日本語入力を追加ソフトウェアなし、ショートカットではなくワンキーで切り替え可能な設定になります。

US配列を初期設定で利用する場合、「Alt+`」や「Ctrl+Space」で日本語/英語を切り替える必要がありますが、そういった煩わしいことは不要でワンキーで切り替え可能です。

オススメの設定方法があるので、「US配列初めてだよ」とか「そんな設定知らなかった」という方は以下を真似てみてください!

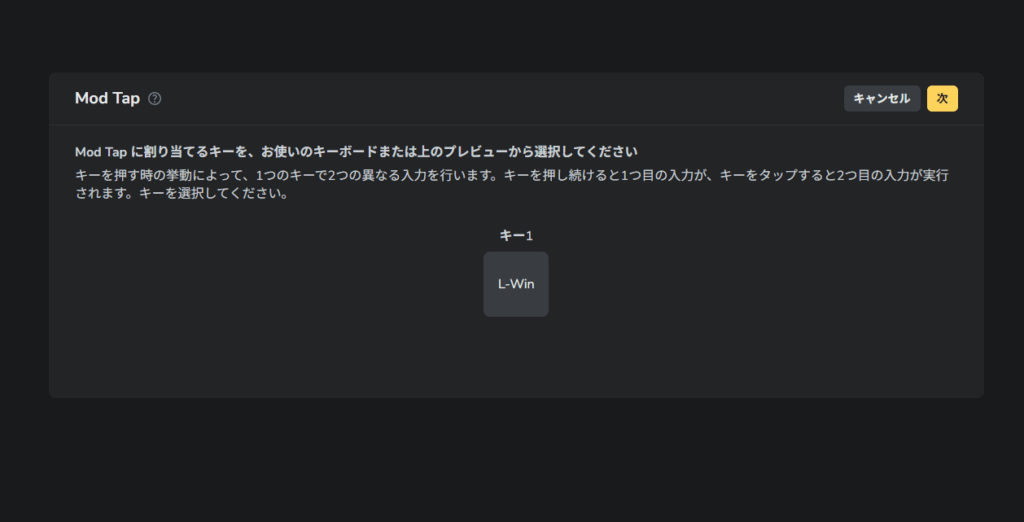

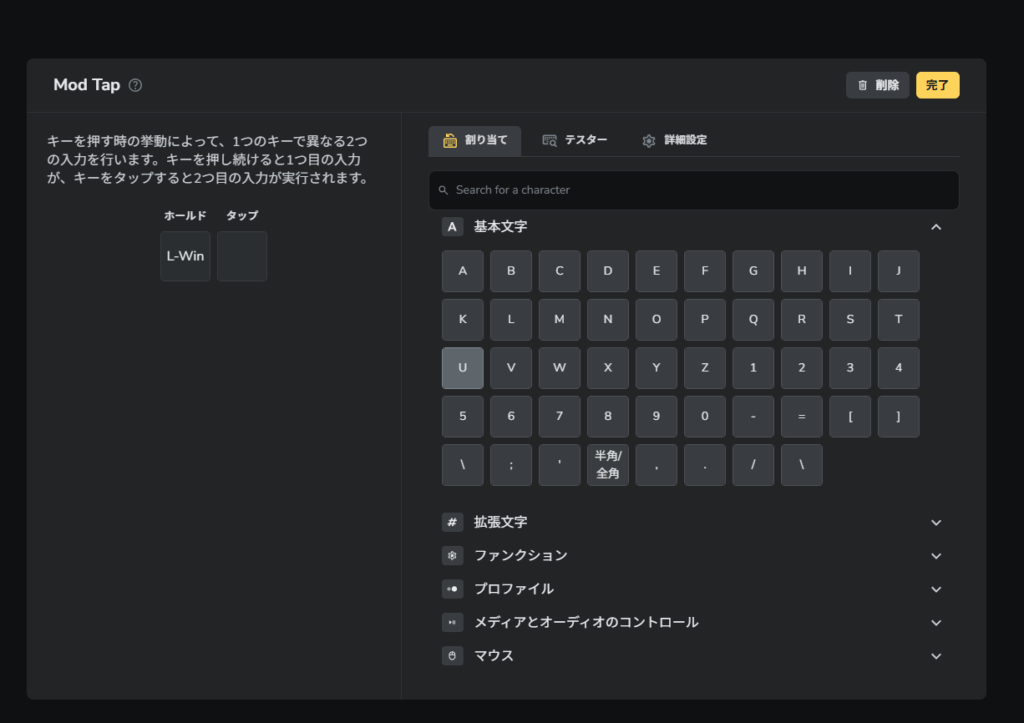

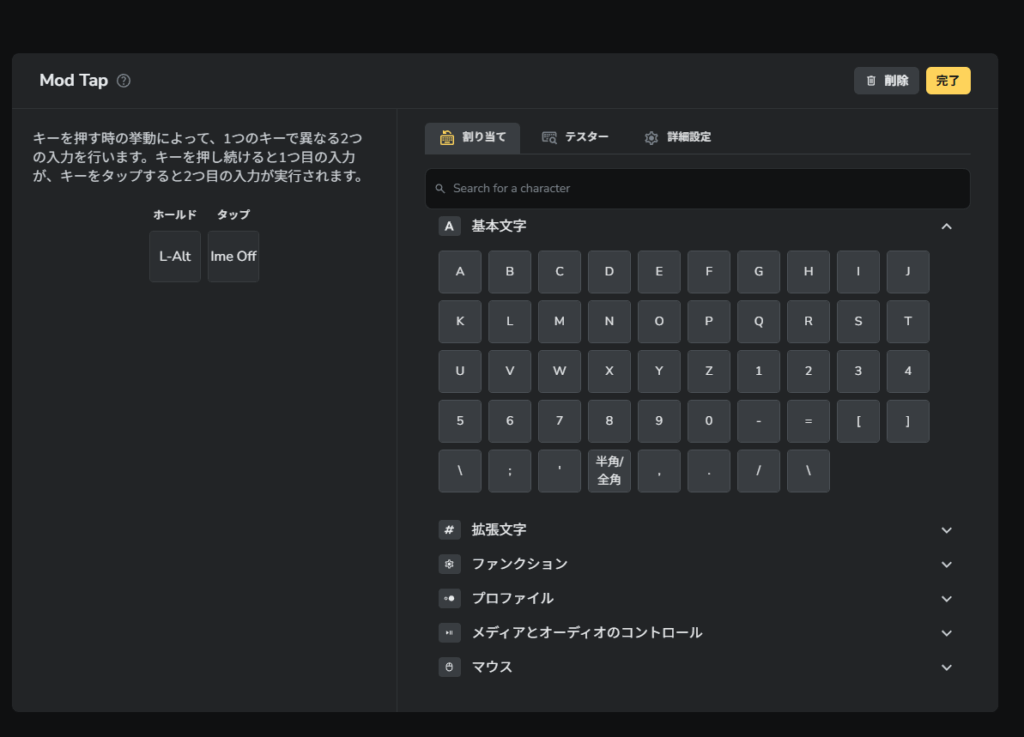

拡張キーのタブに移動し、Mod-Tapを選択。

L-Alt(R-Alt)を選択し次へ。

タップを選択して、IME OFFを選択(R-AltはIME ONを選択)

設定を行うと以下のような操作が可能となります。

- 左Altキー ワンタップで半角(IME オフ)、長押しで通常のAltキー

- 右Altキー ワンタップで全角(IME オン)、長押しで通常のAltキー

IME ON/OFFは入力フィールド上でのみ有効なので、ゲームプレイ中に意図せずAltを誤タップしても、入力が切り替わって操作不能になることがないのもメリット!

アクチェーションポイント(タイピング用)

初期値は全て1.6mmAPとなっています。

ここはタイピング時の好みに合わせてご自身の最適な値を設定してください。

ゲーム用は後ほど設定します!

好みがわからない人はとりあえずそのままで、

誤爆が多いなと思ったら変更してみるといいと思います!

変更するときは「全てのキーを選択する」か「変更したいキーのみ選択」し、

下のスライダーで変更しましょう。

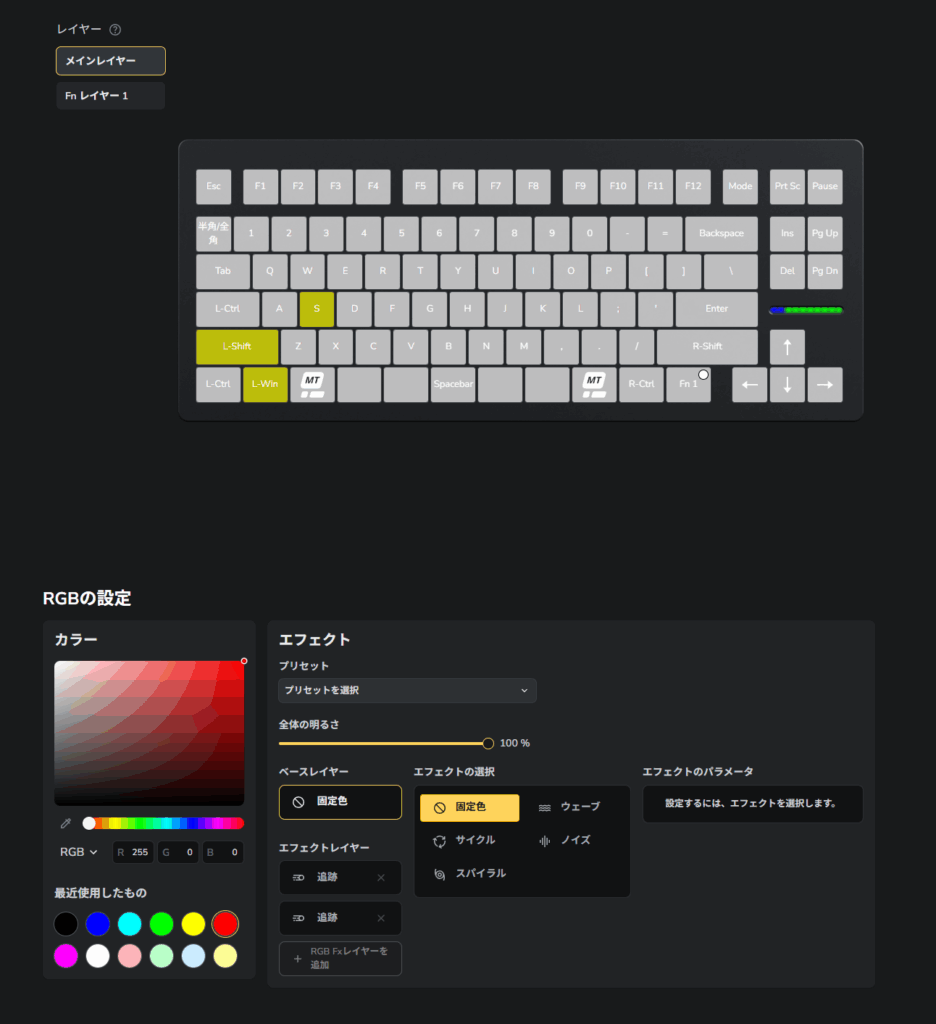

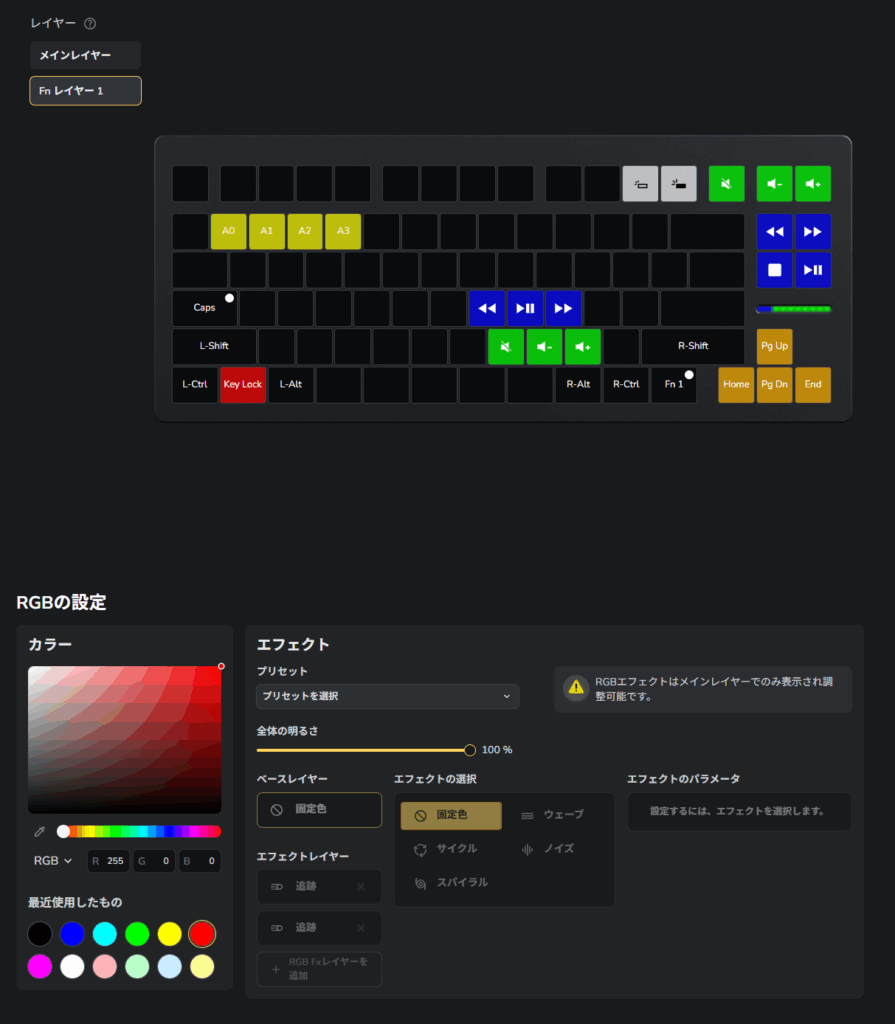

RGB設定

まずはメインレイヤーの設定を行いましょう。

色を変える、エフェクトを変える、ライティングを切るなど全てここで設定できます。

次にファンクションレイヤーですが、RGBエフェクトは無効です。

デフォルトはショートカットキーごとに色分けされていますが、

ここも自由にライティングを変更できます。

デフォルトの色分け視認性が良く、たとえ位置を覚えていても便利なので、お好きにキーリマップした後、カラーでグループ分けしておくのもいいかも?

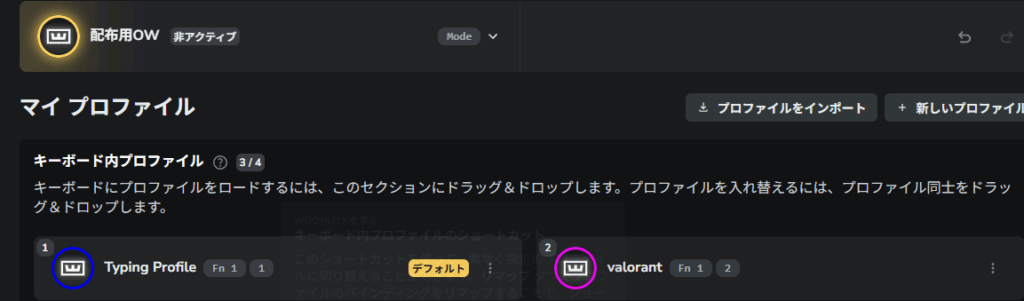

マイプロファイル

キーボードに4つ、非アクティブなプロファイルとしてWootilityにも設定を保存可能です。

アクティブと非アクティブの入れ替えはWootilityから、アクティブ同士の入れ替えはショートカットキーから行うことが可能です。

ラピッドトリガー搭載キーボードでの複数プロファイル保存とショートカットでの切り替えは必須級です!タイピング時の誤爆が止まらなくなってしまいます…

意外とショートカットキーで切り替えれないキーボードも多いので、こういうところで差がでてきます。

タイピング用からゲーム用プロファイルを作成しましょう。

プロファイルの右3点リーダーからコピーします。

非アクティブにコピーされるのでこの後解説するゲーム用の設定やカラー、プロファイル名の変更を行ってキーボード内プロファイルに移動させましょう!

僕はタイピングをデフォルトに、OWとVALORANT用を用意しています!

アクチュエーションポイント(ゲーム用)

APをゲーム用に設定していきましょう!

最低限WASDはゲーム用にAPを浅くするなり、お好みに調整しましょう。

CtrlやSpace、Shift、スキルのキーなどを調整するのもアリです!

どれぐらいが適切かわからない人は、VALORANTなどタクティカルシューターなら0.8mm、OWなどヒーロシューターは0.3mm程度から調整してみるといいかもしれません。

APを超えると、次項のラピッドトリガー機能がONになります。

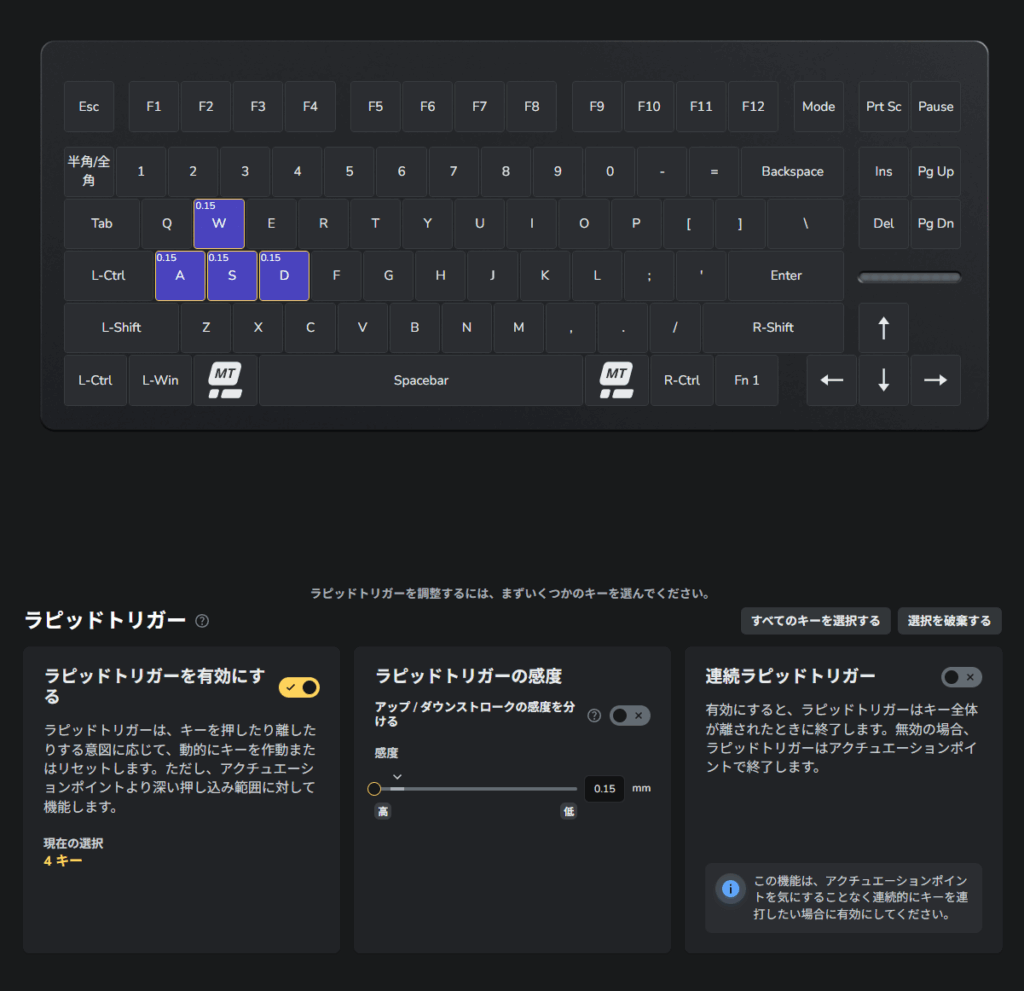

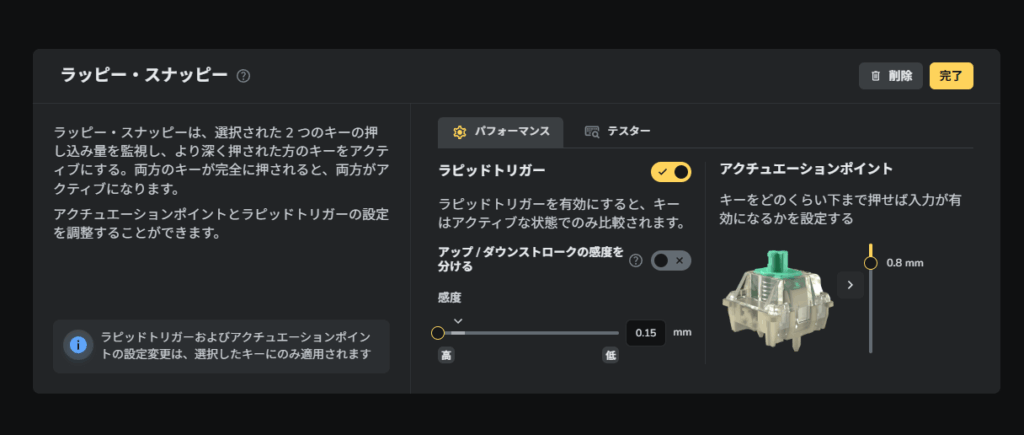

ラピッドトリガー

RTの設定をしていきましょう!

こちらも最低限WASDは設定して、お好みに調整していきましょう。

キーを選択して、ラピッドトリガーを有効にするをチェック。

ラピッドトリガーの感度を好みに調節しましょう。

Wootingは最低RT0.15mmです。

昨今の0.01mmなど極端な設定ではないため、大抵の場合は0.15mmで問題ないと思います。

以下は少々玄人向けの設定ですが、解説しておきます。

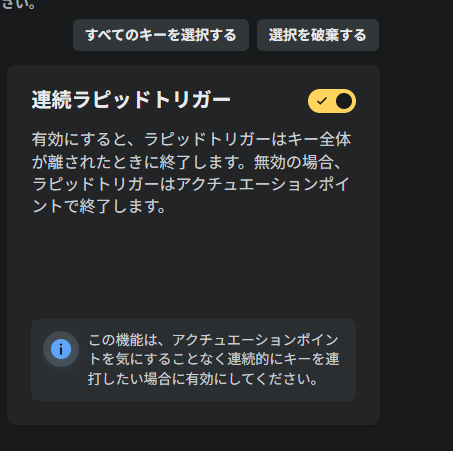

連続ラピッドトリガー

RTは通常「APよりもキーが押し込まれている時」のみ機能します。

連続ラピッドトリガーは1度RTが有効になると、

完全にキーを離すまでAPと関係なく全区間でRTが機能するようになります。

人のキーの押しグセに影響される部分なので一概には言えないですが、個人的にはOWなどのほうが恩恵があるかなと思います。

もちろんVALORANTでも有用です。

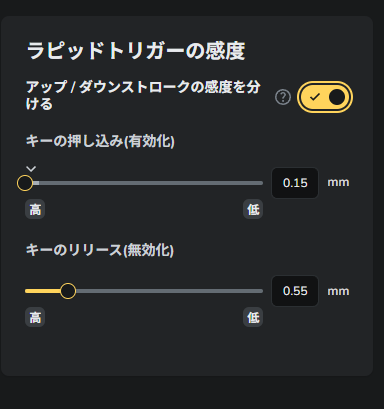

RTのアップ/ダウンの感度を分ける

RT機能がONになっている区間でのAPとRPの設定を個別に設定する機能です。

通常は0.15mmに設定すると両方0.15mmに設定されますが、それだと押し込みが浅すぎて歩いてしまう…みたいなときに有用です。

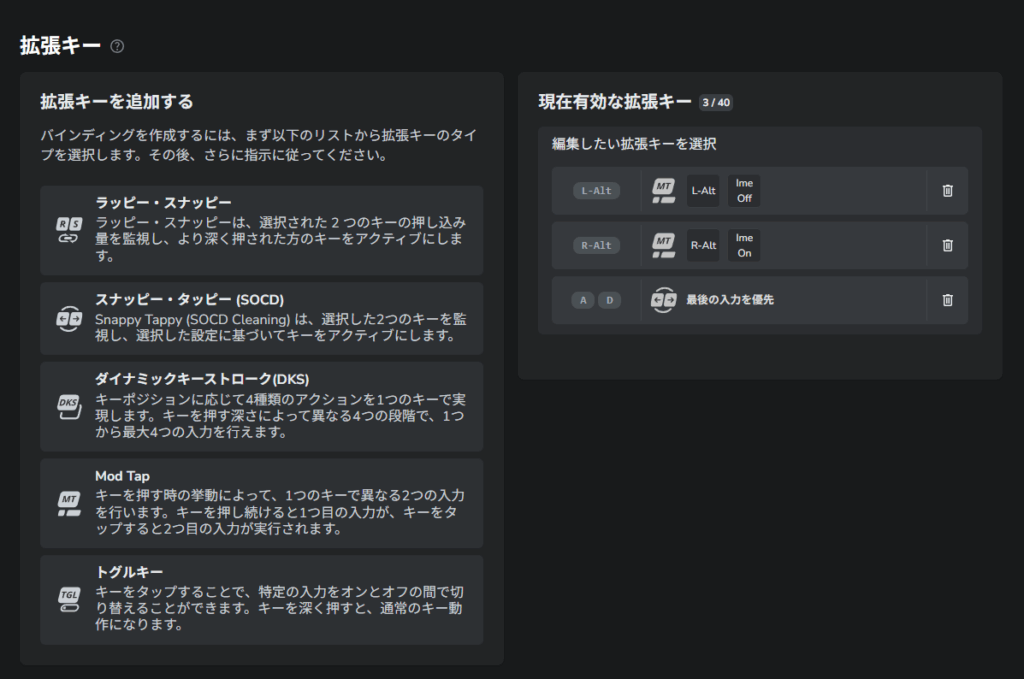

拡張キー

Rappy Snappy、Snappy Tappy、Mod-Tap、DKS、トグルの設定が可能です。

拡張キーの各設定はゲームタイトルによっては使用禁止のものが存在しますので、今一度確認することをオススメします!

Rappy Snappy

深度優先と呼ばれる処理方法になります。

2つのキーを同時に押すとストロークが深い方のキーが優先されます。

FPSで使用の場合はA/Dキーで、RT0.15mm設定で良いかと思います。

音ゲーの高速連打の補助、カウンターストレイフの高速化などがメリットです。

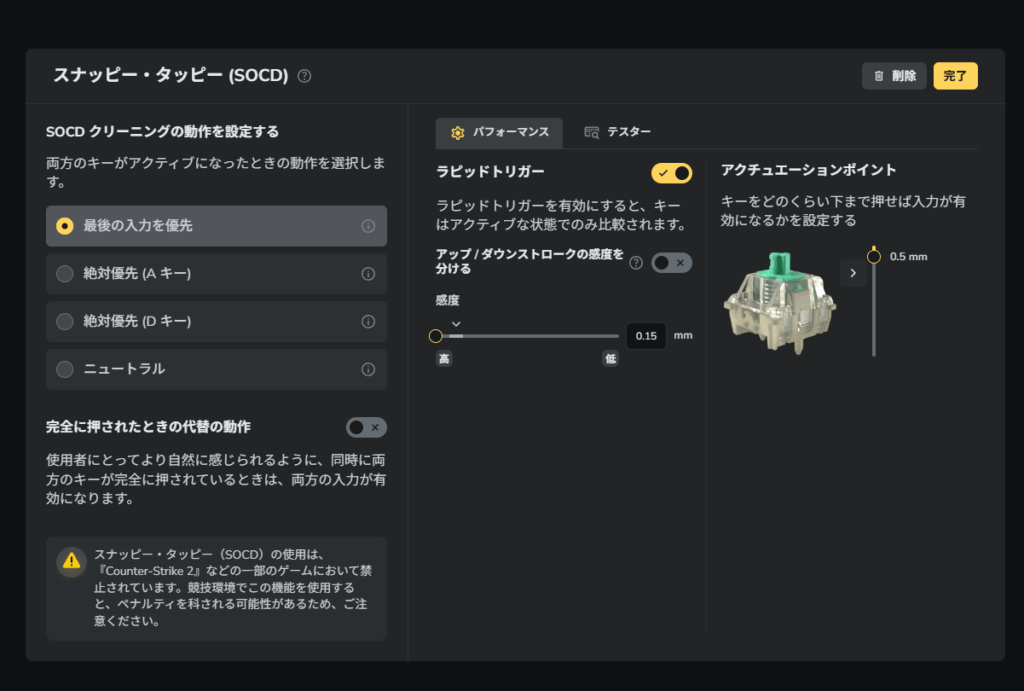

Snappy Tappy

バインドされたキーが同時に押された時、どちらか一方のみを優先して入力を有効にする(最後入力優先 or 絶対優先)か、または両方とも無効にするか(ニュートラル)を設定できます。

FPSで使用の場合はA/Dキーの最後入力優先で、RT0.15mm設定で良いかと思います。

こちらもカウンターストレイフに有効です。

Rappy Snaapyとの差は優先順位の決定方法にあります。

深度を利用するのか、入力順を利用するのかの差になります。

Mod-Tap

1つのキーで短押しと長押しを利用して2つの機能を実現できる機能です。

タイピング用途では短押しに日本語と英語切り替えを、長押しにAltを割り当てたり、

ゲーミング用途ではShift短押しでアビリティ、長押しでダッシュなど色んなシーンで利用されています。

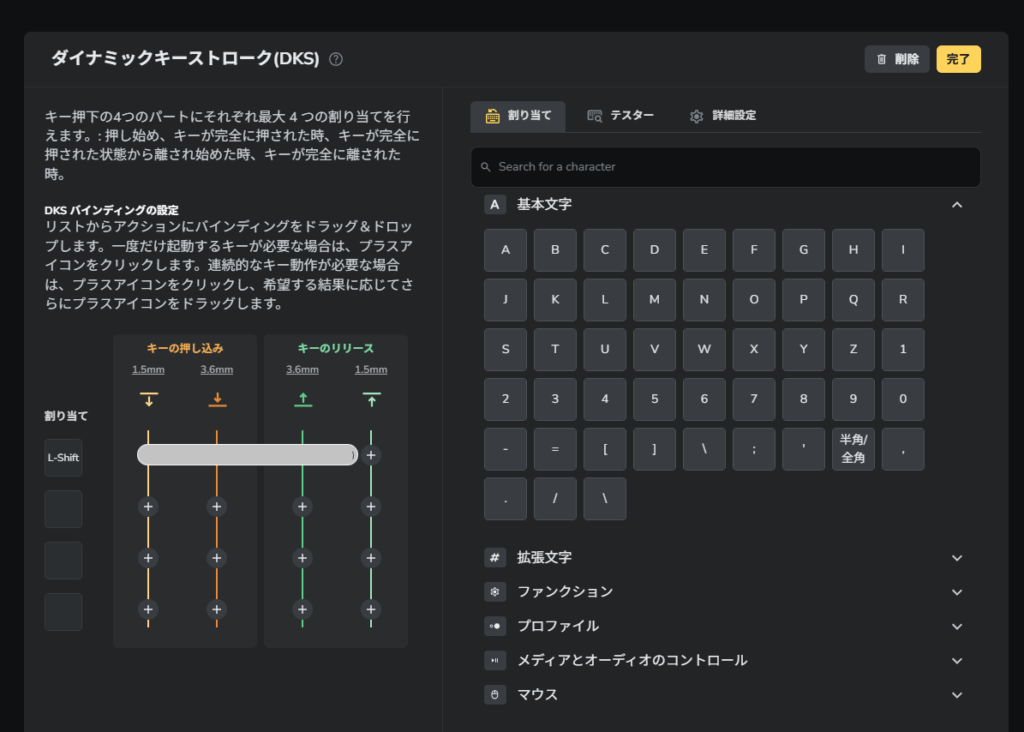

DKS

1つのキーでキーストロークに応じて最大4つの機能を割り当てることが可能です。

インゲームでは浅め歩き、深め走りや、しゃがみ/伏せ、アビリティの使い分けなどを1つのキーの押し込み具合で調節したりできます。

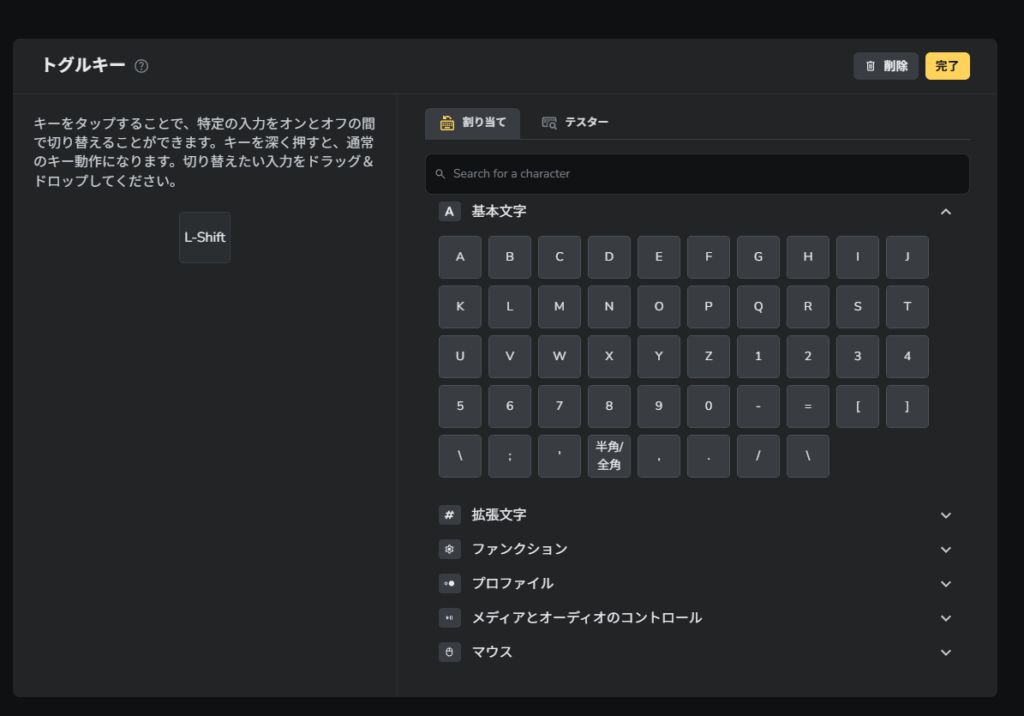

トグル

一度押せば押している状態が維持され、再度入力されると切れる機能です。

通常Shiftキーを押しながら走るのを、1回Shiftをタップすると押し続けなくても走りになり、再度Shift入力で歩きに戻せたりします。

ライトインジケーター

本体の右にあるライトインジケーターを利用して様々な情報を表示可能です。

キーの押し込み量や、音量、現在のプロファイル、CapsLock ON/OFFなどを

視覚的に捉えることが可能です。

個人的にはデフォルトの適用プロファイル表示が、

ひと目見てわかりやすくて好きです!

タキオンモード

最後にゲームのプロファイルではタキオンモードをオンにすることをオススメします。

タキオンモードをONにすることで、キーボードのスキャンレートが増加し、

遅延を最大限低下させることが可能です。

デメリットは、

- ライティングエフェクト無効

- ライトの輝度が下がる

この2点のみなので、ゲームプロファイルでは基本的にONがオススメ。

クイック設定のタキオンモードのチェックを入れるとONになります。

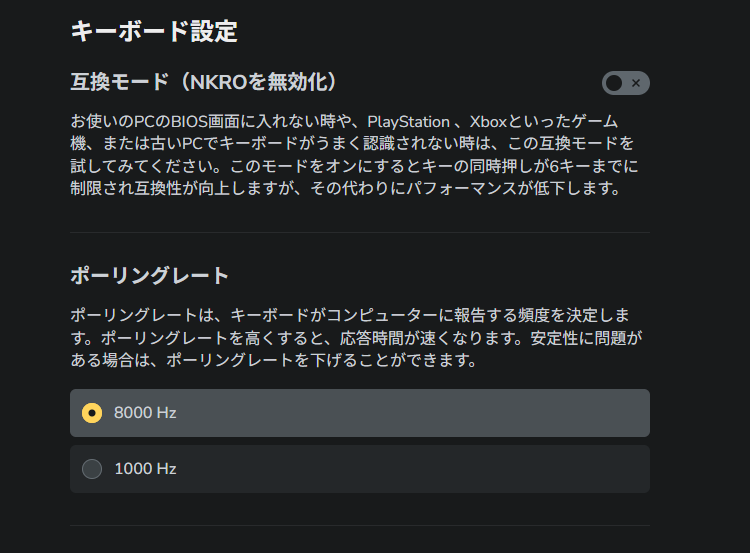

スキャンレートは8000Hzになります。

併せてキーボードのポーリングレートが8000Hzであることも確認しておきましょう。

設定のキーボード設定から確認・変更することが可能です。

自動キャリブレーション

通常磁気キーボードでは初回使用、スイッチ交換後、使用中の定期的なキャリブレーションが必要です。

これは磁気検出にスイッチの磁束、押し方の癖や温度湿度などの環境要因が大きく関わるためです。

ただWootingは初回使用やスイッチ交換後、使用中の定期的なキャリブレーションは必要無いです。常に自動キャリブレーションで最適化が行われているので、これが安定した動作に影響しています。

プロファイル配布

最低限の設定をしてあるプロファイルコードを配布しておきますので、ご活用ください!プロファイルをインポートからコード使用でOK!

タイピングプロファイル

- 左Altキー ワンタップで半角(IME オフ)、長押しで通常のAltキー

- 右Altキー ワンタップで全角(IME オン)、長押しで通常のAltキー

- AP2.0mm

643f57dd7154e438a3775a6cd4a0593a468b

VALORANTプロファイル

- 左Altキー ワンタップで半角(IME オフ)、長押しで通常のAltキー

- 右Altキー ワンタップで全角(IME オン)、長押しで通常のAltキー

- WASDのAP0.8mm、その他1.6mm

- WASDのRT0.15mm、タキオンモードオン

ff2f751837ba198d9b4e32f28db23505d1d0

OWプロファイル

- 左Altキー ワンタップで半角(IME オフ)、長押しで通常のAltキー

- 右Altキー ワンタップで全角(IME オン)、長押しで通常のAltキー

- WASDのAP0.4mm、その他1.6mm

- WASDのRT0.15mm、タキオンモードオン

- A/DキーのSnappy Tappy最後入力優先

524136ebc94eeeb1bc94744e55d0ec05d627

Wooting 純正スイッチ

Wooting 80HEと同時にリリースされたのが、

Lekker v2 L45とL60になります。

| Lekker v2 L45 | Lekker v2 L60 | |

| Switch Type | Linear、ルブあり | Linear、ルブあり |

| Bottom Housing | Nylon | Nylon |

| Top Housing | PC | PC |

| Stem | POM | POM |

| Initial Force | 40 | 30 |

| End Force | 60 | 45 |

| Total Travel | 4mm | 4mm |

主な違いは荷重のみで、その他スペックは同じになります。

今回はL60を購入しているので、L60のレビューになります!

難しい話なので、

- 軽めと重めの2つの純正スイッチがあること

- できれば違うスイッチを採用(Jade Proとか)したほうがいいこと

この2点を覚えて帰ってください!

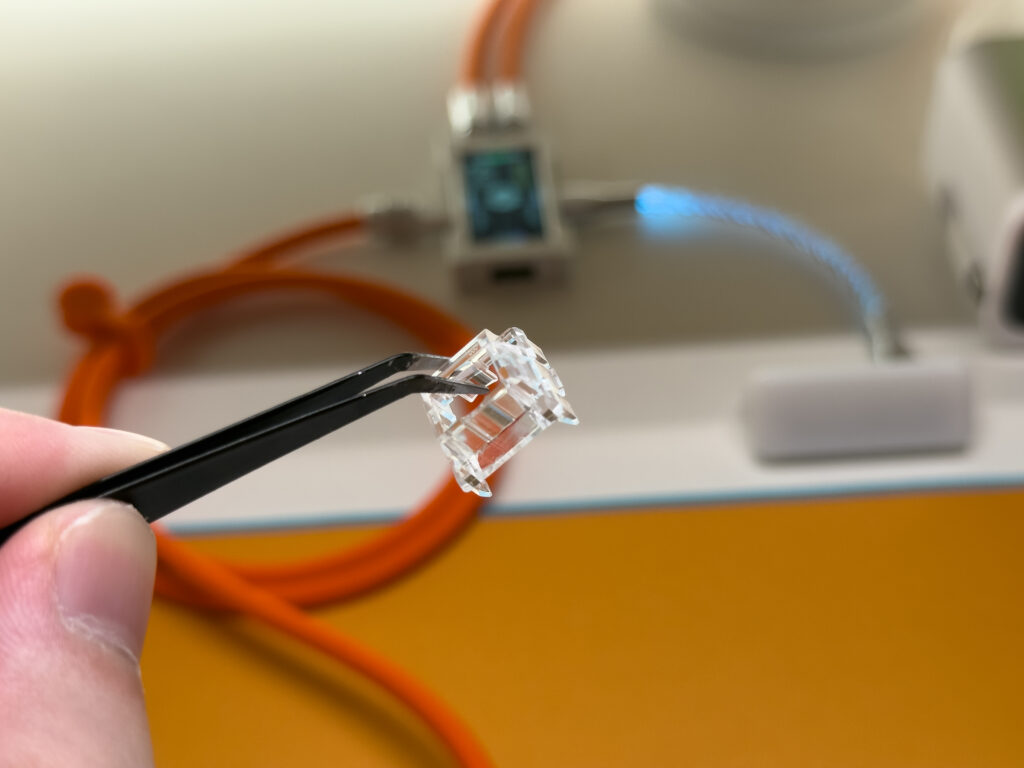

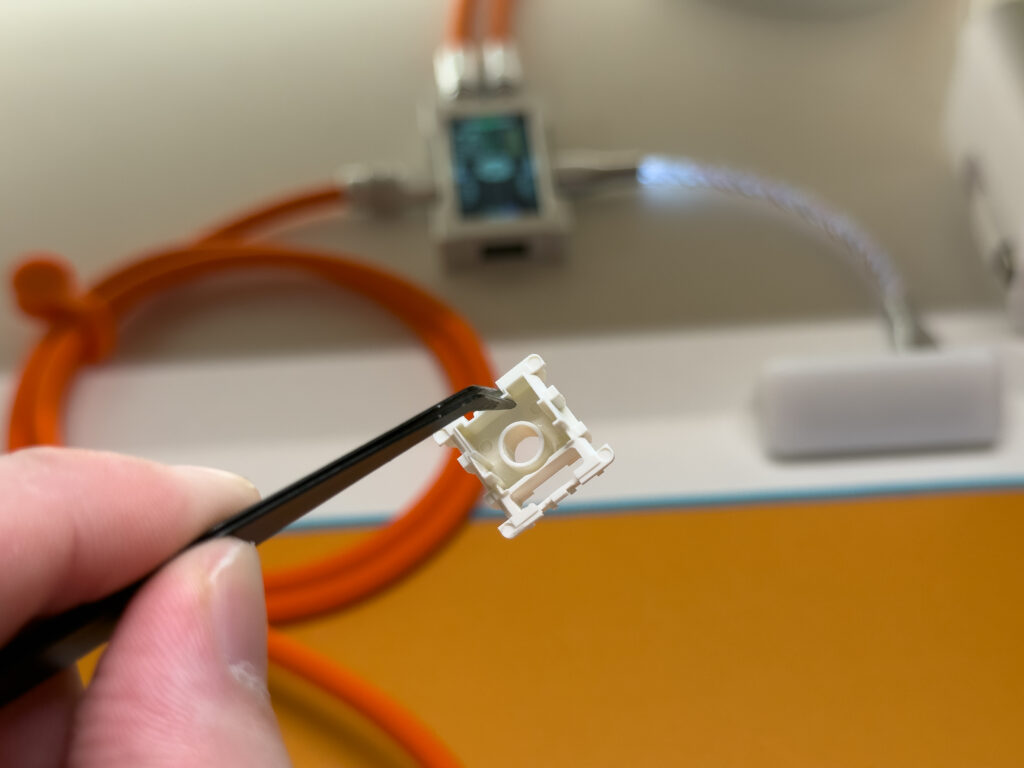

トップハウジングはPC製で、ボトムハウジングはNylon製になります。

ステムはPOM製で、スイッチ定番の構成です。

軸ブレはv1よりタイトになっているものの、

最近の金型に比べたらまだ大きいです。

0.15mmRTの精度に関わるようなものではないです。

軸ブレは必ずしも悪いことではなく、精度以外のタイピング面ではある程度快適さを生む一因にもなるので、そういったライフの中での使用が想定されているように思います。

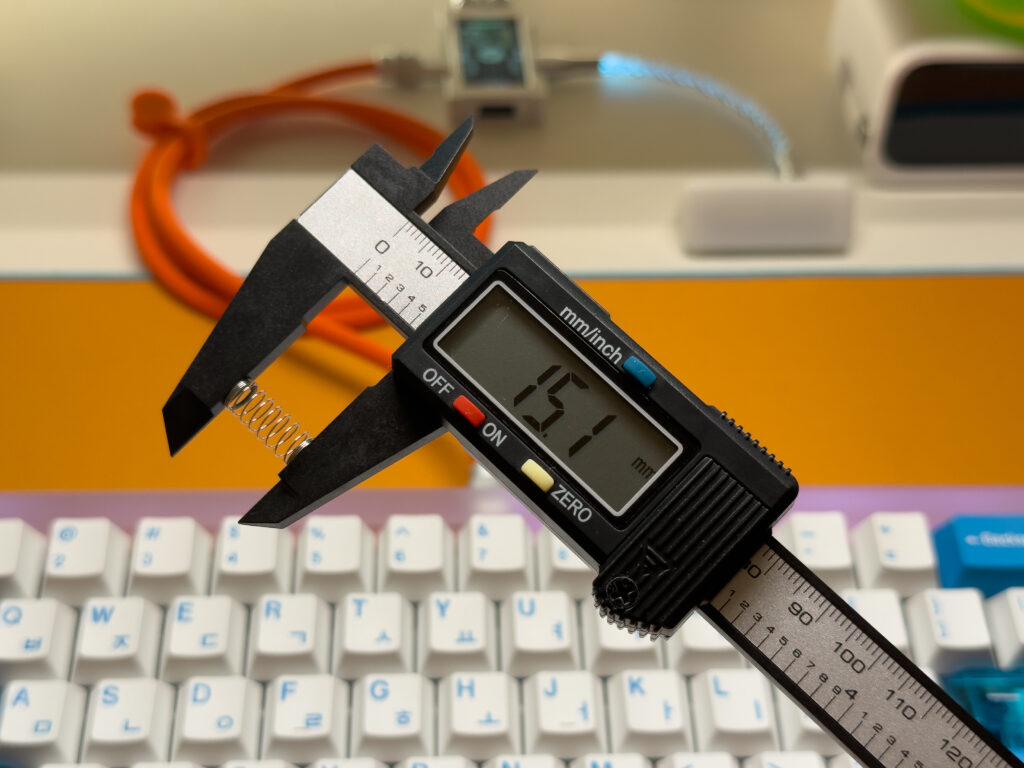

ステムは実測10.9mm、スプリングは15.1mmなのでこちらも標準程度の長さです。

底打ちは柔らかく打ち心地は良いですが、ステムに少しだけルブされている程度でほぼルブされていないので、擦過音やノイズ、トップアウトの音が気になります。特にトップアウトとボトムアウトの一貫性がないのが少々気になりますね。

ボトムアウトの音は結構豊かでメカニカルに近い方向性の音がするので、

次回のスイッチに期待すると同時に、トップハウジング含めルブするといい音が期待できます。

ルブできる方はルブして使用してもいいですし、できない方はJade Proとかを選択したほうが幸せかもしれません。

ケースカスタマイズ

今回は純正のケースから、KBDfans GT-80というアルミケースに変更します。

見た目や打鍵感、打鍵音にどのような変化があるか見ていきましょう!

付属品

ケース本体、バッジ、ネジ、LEDカバー、本体のゴム足、JSTケーブル

ケース換装

GT-80の裏に、付属しているグレーのゴム足を、4箇所取り付けましょう。

次に元のケースを分解していくのですが、基本的に組み立ての逆をやるだけです。

注意点としては以下。

- JSTケーブルで基盤とドーターボードが接続されているので無理に引っ張らない

- ドーターボードはGT-80に移植するので、ネジを外して分解する

GT-80を購入の際に、Wooting80HE用ドーターボードを追加購入している場合は、外さなくて大丈夫です。

次に、トップケースに指をかけて両手で引っ張ると、ツールレスでケースが分解できます。

本体を押さえながら上に開くのがコツ!

ケースが開いたら、次は取り外したドーターボードを取り付けます。

ネジはGT-80付属のものを利用してください。サイズが異なります。

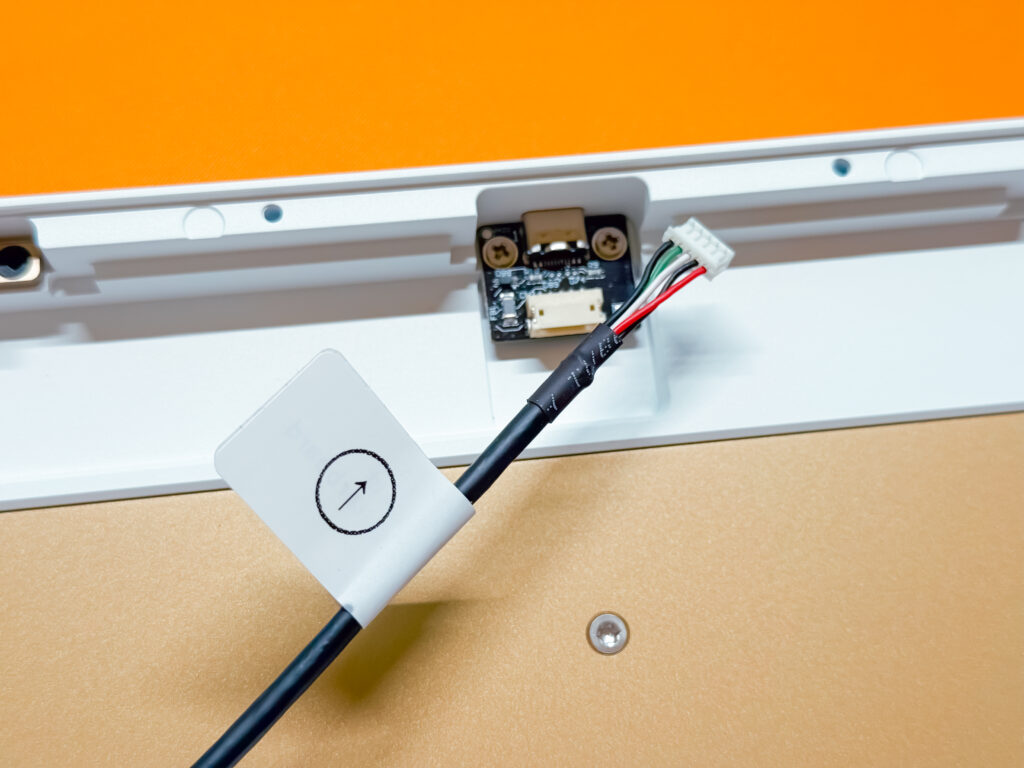

GT-80に付属している長いJSTケーブルを、矢印の方向がUSB側になるように取り付けます。

取り外した基板側にも接続します。

次にマウントしていくのですが、ケーブルがケース上部の溝に収まるように注意しながら

基盤をボトムケースに載せていきます。

基盤を載せるとこんな感じです。

トップケース、もしくはボトムケースにLEDのカバーを取り付けます。

好みですが、トップケースにつける方は境目のないライティングになるので、プロファイルとかは見づらいです。

ボトムケースのほうは、ほぼWooting純正と同じ。

最後にトップケースを締めると…

完成!!!!Very Cool!!

見た目もかっこ良く、プラケースに比べて当然剛性や高級感があります。

ケースをツールレスで分解できるので、メンテナンス性も高いですね。

次項で打鍵音比較動画を用意しているので、実際の音はそちらで確認してほしいですが、

打鍵音はプラっぽい薄い響きがなくなり、音に深み厚みが生まれます。

アルミケースにブラスのウェイトもついているので、

音が少しシャープで明瞭になるのもポイント。

またケースの足が4点で支えられ短いのもかなりいいと思います。

長い直線足だと衝撃がデスクに伝わりやすく低音が増幅される傾向がありますが、

GT-80はキレイにアイソレートできていると感じます。

ただ打鍵感は、打鍵音に比べると変化は小さいと思います。

ケースは違うもののマウント方法は全く同じになりますので、

多少アルミの硬さ剛性みたいなものを感じますが、

大きな向上という感じではないです。

見た目は半透明のプラケースもかっこいいのですが、打鍵音を考えるとGT-80や純正のアルミケースを同時に購入してしまったほうがいいと思います!

打鍵音・打鍵感比較

まずはWooting純正ABSケースから。

スイッチはUR ICE Ultra、キーキャップはKKB Sojuです。

多少プラスチックな響きはあり、音が薄いものの、

60HEや他社製品と比べても、かなり打鍵音は整っていると思います!

不快な響きもほぼ無く、ケース内の共鳴も押さえられていて、

デスクへの響きもあまりなく、しっかり調音されたケースだと感じますね。

打鍵感は硬めのシリコンガスケットかつ長めなので、柔らかい印象はあまりありませんが、

心地よく打鍵でき不快なフィードバックもないです。

次にGT-80換装後。

スイッチ、キーキャップに変更はありません。

前項でも述べましたが、打鍵感は、打鍵音に比べると変化は小さいです。

多少アルミの硬さ剛性みたいなものを感じます。

打鍵音はかなり変化が出ているのが伝わっているといいのですが、

音の深み厚みが出て、薄いプラの響きはなくなりました。

ブラスウェイトのシャープで明るい音が心地よく、常に打鍵していて気持ち良い音です。

見た目も音も高級感が出ました…!

Wootingが選ばれる理由、今Wootingを選ぶ理由

Wooting80HEについて、ここまで詳しく解説・レビューしてきました。

Wootingが60HEを含めて、「選ばれる理由、選ぶべき理由」をまとめます。

- ソフトウェアの安定性、機能の豊富さ、操作感、自由度がダントツNo.1

- 自動キャリブレーションによる動作の安定性

- タキオンモード、8kHz対応による低遅延化

- ケースやスイッチなどカスタマイズ性の高さ

- ソフト、ファームウェアの継続的なアップデートによるサポート体制

- 80HEは打鍵音、打鍵感にデフォルトから優れている

- ユーザの声を反映させ実装するサポート姿勢

上げればキリはないですが、

ここまで完成度が高いゲーミングキーボードは他にないと思います。

確かにスペック面だけで言うと、

現状Wootingよりも高いものは数多く存在します。

ただソフトやユーテリティが発展途上だったり、サポートが継続されない/保証がなかったり、

全てが揃っているようなものはかなり少ないと思います。

現状だとRAKKAなどは近しい完成度を誇っているとは思います。

また極端に高いスペックを実現しようとすると、

定期的なキャリブレーションやパーツの選定、調整が必要になってきます。

確かにそこまでする価値がE-Sportsにおいては存在すると思いますし、

実際RT0.15mmと0.01mmの体感差はあります。

ただ競技シーンにおいては、

試合中に安定して動作して問題が起きず、機能が利用できること、

代替品の用意が容易であることが非常に重要です。

いちゲームユーザーであっても全体を見れば、長く安定的に利便性が高く、

比較的水準の高いデバイスが利用できる方が嬉しい人のほうが多いはずです。

そういった観点からも、「世界のPCゲームユーザに向けたベストデバイス!」というのは非常に正しく、選ばれ続ける理由・選ばれる理由になり得ると考えます。

さいごに

今回はWooting80HEを詳しく解説、レビューしました!

かなりの長文記事となりましたが、

Wooting 80HEの使い方や魅力が伝わっていれば幸いです。

11月には待望の60HEv2の予約開始も迫っています。

これを機にぜひ触れてみては?

商品リンク

ふもっふ

https://www.fumo-shop.com/wooting-80he-keyboard-black.html

公式

https://wooting.io/wooting-80he