【PR】0.01mmで安定動作「Syntech Chronos 68」レビュー

はじめに

こんにちは、c1trusです。

今回はSyntechのラピッドトリガー対応磁気キーボード、

Chronos 68をレビューします。

フルアルミケースで0.01mmRT/SOCD/Mo-Tapなどに対応した本機。

一体どのような製品なのか、詳しく見ていきます。

また、レビューにあたりSyntech様から商品をご提供頂きました。

ありがとうございます!

主な仕様

- Actuation Range 0.1-3.5mm、0.01mRT対応

- フルアルミケース

- SOCD/Mod-Tap/DKS/マクロ 対応

- ダブルショットPBTキーキャップ

- 8kHzポーリングレート

機能面について

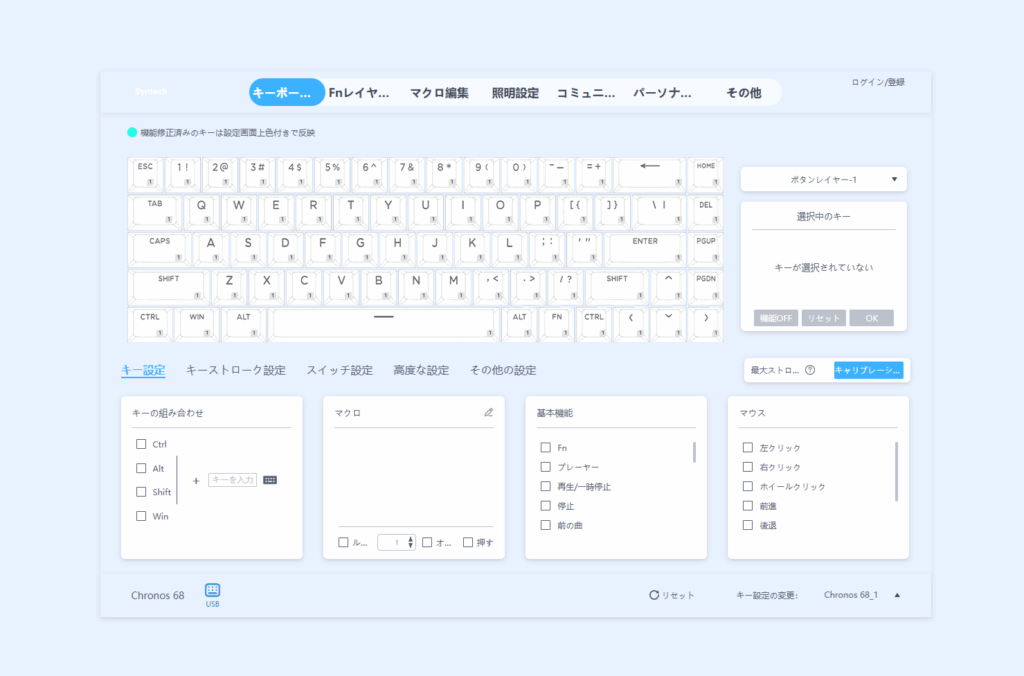

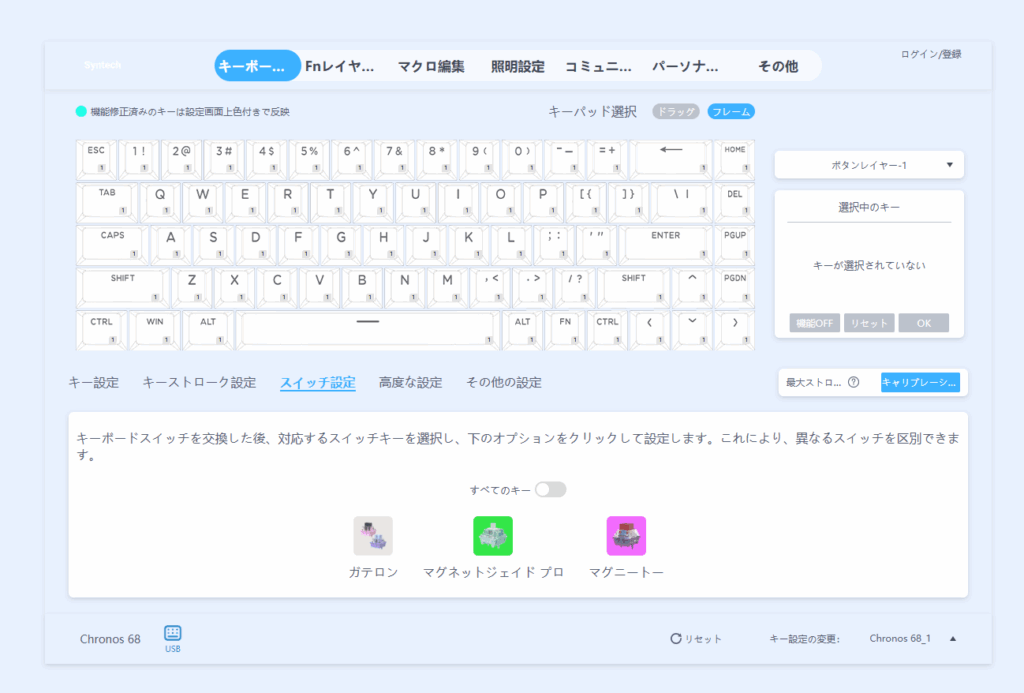

Webドライバー対応

Webドライバーに対応しており、

ここから各種アップデートやキーボードの全設定や、

プロファイルなど変更する事ができます。

日本語や英語にも対応しております。

そこまで翻訳もおかしくはないのですが、

初見では分かりづらい操作や罠がありますので、

詳しく解説していきます。

キーストローク設定

ここでラピッドトリガーやAP/RP(アクチェーションポイント/リセットポイント)、デッドゾーンなどの設定が可能です。

アクチェーションポイント(AP)

「どこまで押し込むとキーが反応するか」と認識してください。キーが反応するまでの距離になり、浅ければ浅いほど当然キーの反応は早くなりますが、誤動作の元にもなりますので自分にあった設定を見つけましょう。

本機では「押す/Press」と書かれいるところが、APに該当します。

リセットポイント(RP)

「どこまで離すとキーが反応しなくなるか」と認識してください。キーが反応しなくなるまでの距離になり、浅ければ浅いほど当然キーの反応が早く切れます。

本機では「リフト/Lift」と書かれいるところが、RPに該当します。

が、ここ注意があります。

まず、RPを0.1mmにしたいときにリフトを0.1mmにしてはいけません。

ここの数値は、「スイッチの何mm押し込んだところでリセットするか」を

表現しています。

RP0.1mmであれば、おおよそ3.5mmとなります。

「おおよそ?」と思ったそこのあなた!正解です。

スイッチの押し込む距離は個体差があり、

0.1mm程度の誤差があります。なのでおおよそ…になります。

そして0.01mmRT対応ですが、リフト(RP)には0.01mmがありません。

何故というのは後述しますが、RT0.01mmはここの設定ではできません。

Full Quick Triger

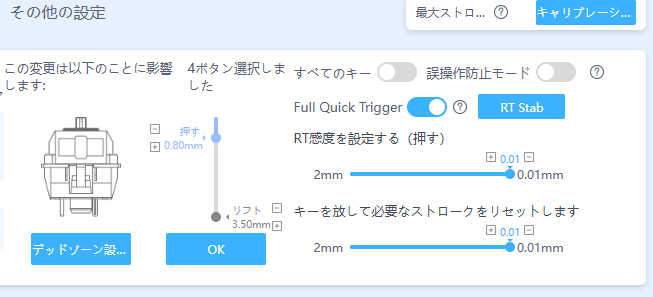

ここが本機の実質的なラピッドトリガーの設定となります。

ラピッドトリガー(RT)

「どれだけ離すとキーの反応がなくなるか」と認識してください。キーが反応しなくなるまでの距離になり、短ければ短いほどキーの入力が早く切れるので、VALORANTなどのストッピングが早くなり有利になります。

ただ機種の検出精度やその他条件で0.01mmなどの極小値に設定すると意図しない入力切れが発生して不利になってしまうことがあります。そのために、後述のデッドゾーンが存在しています。

連続ラピッドトリガー

ラピッドトリガーは通常「APよりもキーが押し込まれている時」のみ機能します。連続ラピッドトリガーは1度RTが有効になると、完全にキーを離すまでAPと関係なく全区間で機能するようになります。

Full Quick TrigerがONのとき、0.01mmRTが実現されます。

Full Quick Trigerはヘルプにもある通り、

上記の連続ラピッドトリガーに該当します。

あれ?と思ったそこのあなた、正解です。

つまり、本機は連続RTをONにしないと実質的なRTの設定が不可能です。

連続RTがない状態で0.01mmRTが使用できないという、

ちょっと奇妙な仕様なので注意が必要ですね。

まとめると、

Full Quick TrigerをONにすると先述のRiftが機能しなくなるので、

PressでAPを設定し、Full Quick TrigerでRTを制御する

というのが設計思想のようです。

連続RTをどうしても使いたくない場合は、

0.1mmRTを受け入れる必要がありますね。

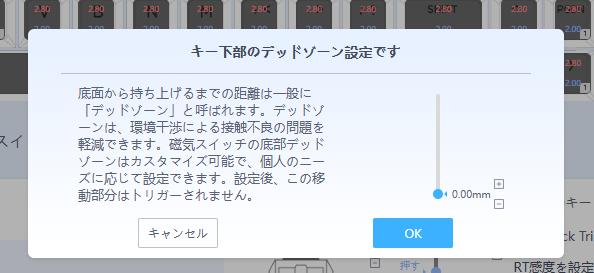

デッドゾーン

本機はデッドゾーンをここから設定でき、

ゼロデッドゾーンにすることも可能です。

デッドゾーンとは、

「誤動作を防ぐために、AP/RTの反応しない区間」と認識してください。

初期デッドゾーンはトップデッドゾーンとも言われ、

APに対しての誤動作を防ぐためのものなので、

「デッドゾーン設定値+AP設定値」が本当にキーが反応する距離となります。

ボトムデッドゾーンは、RTに対しての誤動作を防ぐためのものなので、

「デッドゾーン設定値+RT設定値」が本当にキーの入力が切れる距離となります。

デッドゾーンゼロも可能で、検出精度の高さやスイッチのブレの少なさなど、

条件が揃っていれば極小値でも安定して動作させることが可能です。

スイッチ設定

Gateron(Orchild?)、Jade Pro(Gateronやけど…)、TTC KOMの

3つがプロファイルとして存在します。

標準搭載はOutemu Magnetic Sealed Switchなのですが、何処に…?

KS-20互換のホットスワップに対応しているので、

キー自体の交換は可能です。

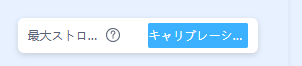

キャリブレーション

使い始めと、キー交換した際は必ずキャリブレーションしましょう。

画面の右端、中段ぐらいにあるので実施しておきましょう。

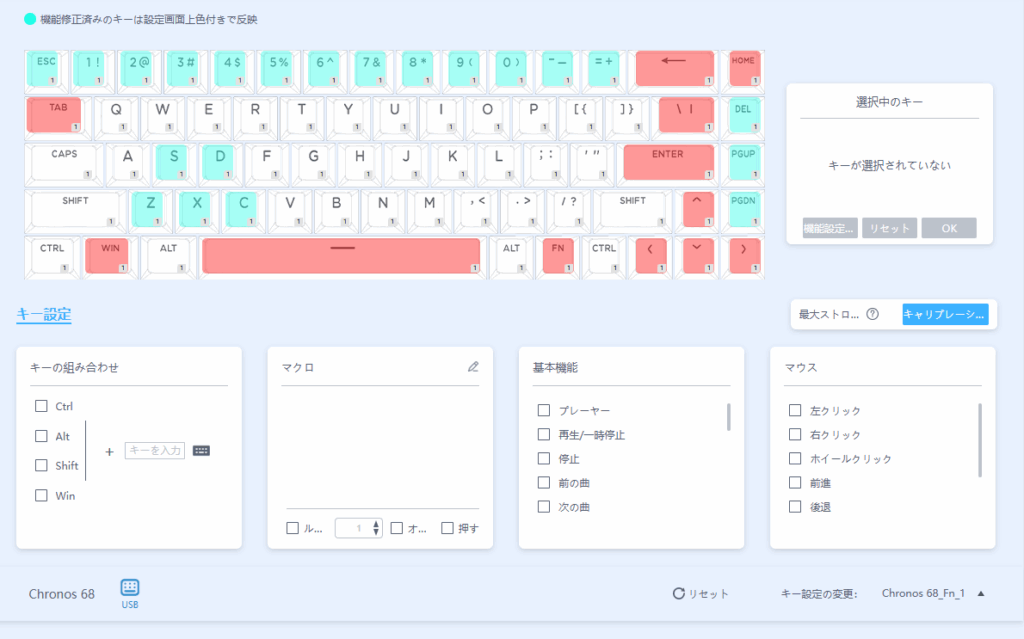

キー設定

Fnレイヤーの一部を除いて任意のキーを設定することが可能ですが、

設定方法が少しややこしいです。

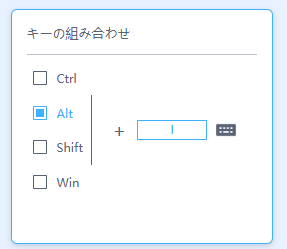

変更したいキーを選択して、

左下のキーの組み合わせのキーボードマークを選択。

するとキーボードの画面がでてくるので、ここから選択します。

コンビネーションキーにしたいときはCtrlなども選びましょう。

マルチメディアキーや、マクロ、マウス操作などのアサインは

キーの組み合わせの隣りにあります。

高度な設定

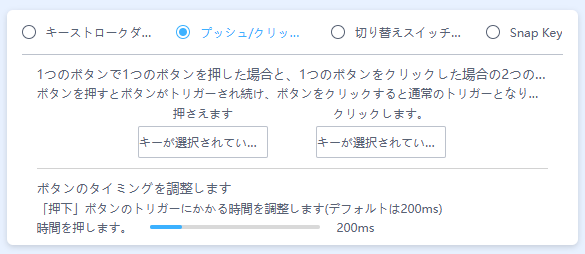

DKS/トグル/Mod-Tap/Snap Key(Snap-Tap/Snappy Tappy)

などの設定は、この項目で可能です。

DKS

1つのキーでキーストロークに応じて4つの機能を割り当てることが可能です。

浅め歩き、深め走りや、しゃがみ/伏せ、アビリティの使い分けなどを1つのキーの押し込み具合で調節できる機能なので、色んな汎用性が考えられます。

Mod-Tap

1つのキーで短押しと長押しを利用して2つの機能を実現できる機能です。

タイピング用途では短押しに日本語と英語切り替えを、長押しにAltを割り当てたり、 ゲーミング用途ではShift短押しでアビリティ、長押しでダッシュなど色んなシーンで利用されています。

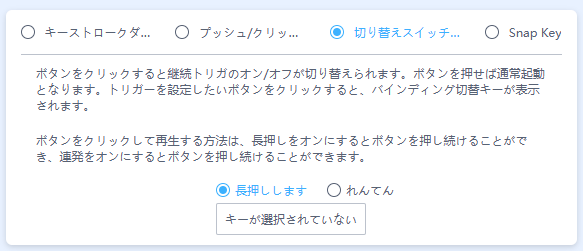

トグルキー

一度押せば押している状態が維持され、再度入力されると切れる機能です。

通常Shiftキーを押しながら走るのを、1回Shiftをタップすると押し続けなくても走りになり、再度Shift入力で歩きに戻せたりします。

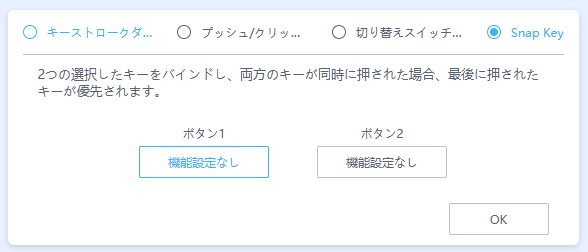

Snap Key

SOCD機能の1つで、最後優先と呼ばれる処理方法になります。

WootingのSnappy Tappyと同等で、2つのキーを同時に押すと最後に入力されたキーが優先されます。

その他機能

ライティング

照明設定のタブから設定が可能です。

コミュニティ

ユーザーと設定のシェアリングが可能な機能のようですね。

ボタンレイヤー

デフォルトではレイヤー1がゲーム、レイヤー4がタイピングとなっています。この2つはFn+Spaceで切り替える事が可能です。

ただ2と3はWebからでないと現状変更できなそう…

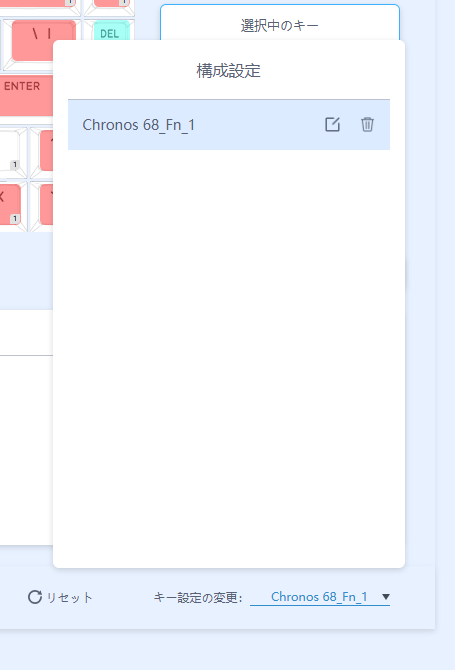

プロファイル

そしてボタンレイヤー1から4の設定を1つのプロファイルとして扱うようです。

右下から複数のプロファイルを保存したり変更したりできますが、こちらはショートカットキーでは変更できないので、実質は1つのプロファイルでレイヤー1と4を入れ替えて使用するのが現実的かも。

ハードウェア面について

キーキャップ

PBTダブルショットで、表面はさらっとした手触りで長時間の使用でも問題ありません。厚さは1.5mmあり、しっかりしたクオリティです。

キースイッチ

Outemu Magnetic Sealed SwitchとGateron Jade Proのモデルが存在します。

今回はOutemu Magnetic Sealed Switchのモデルをご提供いただいたのでこちらの紹介になります。

| Outemu Magnetic Sealed Switch | |

|---|---|

| Type | Linear |

| Total Travel | 3.5±0.1mm |

| Initail Force | 30±5gf |

| End Force | 55±10gf |

ラピッドトリガーキーボードでは定番のスイッチスペックで、長時間のゲーム使用でも疲れない荷重となっています。

ハーフボックスステムで軸ブレは少なく、最近のトップクラスに軸ブレが少ないものと比べて少し揺れる程度です。実際0.01mmRTの使用で入力切れが起きるようなことは無く安定して利用できます。

少しだけステムにルブされていますがかなり少量で、スプリングやその他ルブされているところがなく、擦過音やトップアウト音が少々気になります。

ボトムアウトはThockyよりのサウンドで悪くないため、ステムにルブを足してスプリングにも少々ルブをすると打鍵音と打鍵感が改善されます。

ルブ前とルブ後の打鍵音比較もご用意しています!

筐体/部品

ケース

フルアルミケースで、高級感!…と言いたいところなんですが、

コーティングが妙にテカテカしていて、

安物っぽく見えてしまうのが少し残念です。

ですがしっかりアルミケースなので、

打鍵感や打鍵音にはしっかりアルミの良さが出ています。

こちらを見ていただければ分かるんですが若干曲がっているのが

デザインなのか、製造上のものなのか少し残念ポイントですね。

あと、USBの差込口が奥まって狭いので、

純正ケーブル以外だと刺さらないことが結構あるのも注意です。

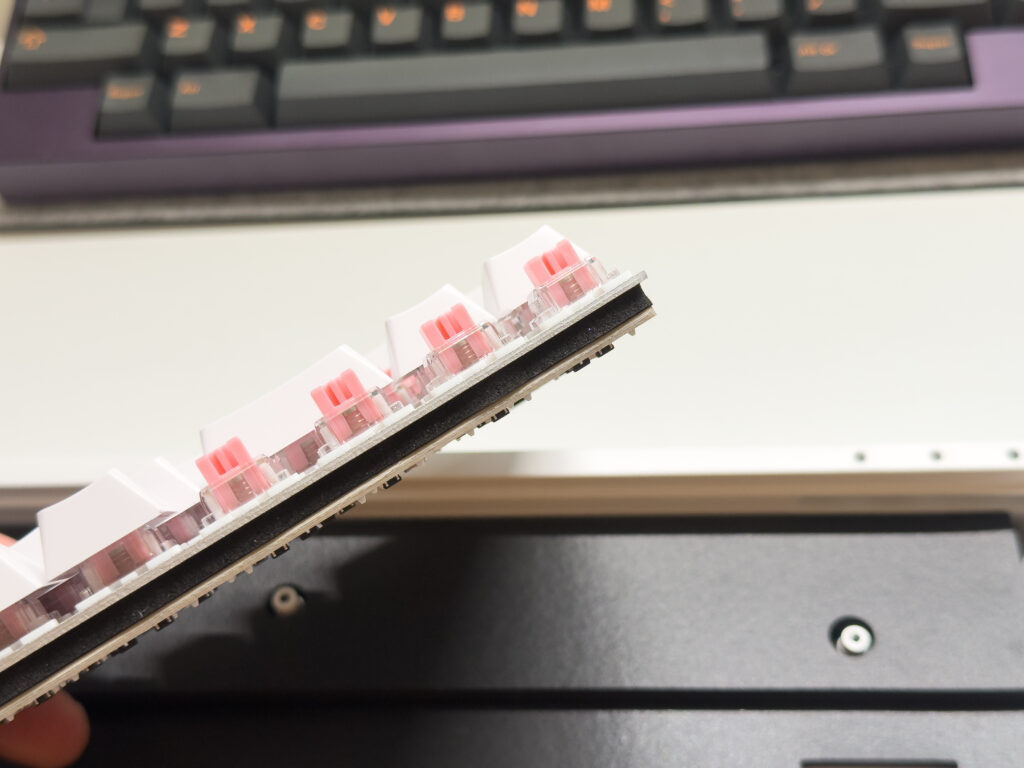

内部構造

トレイマウントで、アルミプレートとPCBにPoronフォームが挟まれており、

底面に厚手のフォームが敷かれている、クラシカルな構造です。

プレートマウントのスタビライザーの精度が少し気になりました。

ルブなどは適度にされているのですが、

返りが弱めでゆるゆる感があり、音があまり良くないので、交換したほうがいいかも。

打鍵音・打鍵感

まずストックの状態がこちらです。

底打ちの音は比較的キレイですが、トップアウトと擦過音が気になります。

軸ブレはあまりなく、スプリングが長めなので底打ちも柔らかめ。

次にストックとハンドルブの比較です。

潤滑剤は205G0を使用しています。

前半がストック、後半がハンドルブ後になります。

かなり擦過音が抑えられ、トップアウトも少し抑えられて良好になりますね!

結論

今回はSyntechのラピッドトリガー対応磁気キーボード、

Chronos 68を詳しく見ていきました。

0.01mmRTで安定した動作をし、

昨今の磁気キーボードに求められる機能が

揃っているキーボードだと思います。

取り出した瞬間からWASDが0.01mmRTで設定されており、

ソフトウェアなしでもRTを最低限利用できる状態かつ、

ショートカットでタイピングモードと切り替えられるのは

初心者にとって親切な設計だと思います。

トレイマウントではありますが、

吸音や調音はしっかりされていますので、

スイッチのカスタムをしてあげると非常に良くなるのも、

プラスポイントかなと思います。

ただソフトウェアの分かりにくさや、

RTの仕様がややこしい点はマイナス。

また定価179ドルであれば、

Chronos 68より全方面で優れたキーボードが多数存在するので、

その中で本機を選ぶ意味を見い出せるのかが、

少しむずかしいなと感じました。

では!